2014年01月05日

動けるようになったので......

さてさて、突然の腰痛で正月三が日も自宅に籠もりっきりでしたが

3日目の夕方外出出来るようになり

4日目は毎年出かけているお寺に行ってきました。

なぜか、途中で蕎麦でも食べようかと思い、

道の駅に寄ったのですが、まだ開店しておらず、

高速道路に入ってPASSによります。

そこで、メニューを見て、

当初の予定である天ぷらそばではなく

他のメニューに目が移ったのですが...

食券の券売機をみたら ×マーク。

メニューが限定されていて

当初の予定通りに天ぷらそば。

そしてたどり着きました。

中は撮影したくはないのですが、

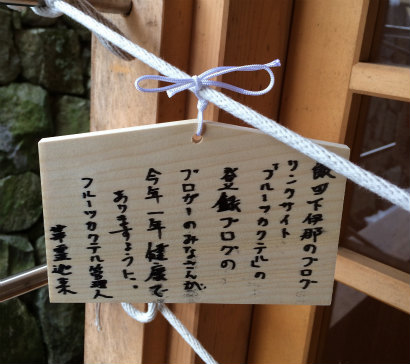

これも毎年恒例となっている絵馬を奉納。

相変わらず字が下手です。

しかも字を間違えてしまいました(^_^;)

神様の御利益がちゃんと届かなかったらどうしようと思い、

手を合わせたときには、

この字とあの字を間違えてしまったのでよろしく御願いします。

と、お願いしました。

で、例年通りお札も購入。

もう4日になったからでしょうか、

会社の従業員みんなで祈祷に来ましたって感じの人達も。

ここでおみくじを引いたら「吉」と出ました。

2年参りに地元の神社で引いたら「大吉」だったんですけれど。

吉のランクが落ちました(笑)

松本市まで来たので、今日から営業を始めているらしいあの店へ。

メーヤウ初めです。

まだ12時前だったのですが

結構お客さんが入っていて、

カウンターが二席空いているだけ。

続いて他のお客が入ってきたので

スペースを空けてあげたらレジの近くでちょっと窮屈(笑)

本日のカレーは、お肉ごろごろブラックカリーでございます。

メーヤウを出たら次は諏訪大社に向かいます。

お札を買いに行くのです。

これです、スポーツ選手必勝お守り

ここでも、おみくじを購入しました。

「末吉」です。またまた吉のランクが下がってしまいました(^_^;)

そして帰りの参道で唐揚げ初め(笑)

おいしさ金メダル級だそうです。

個人的な感想は......うーむ。

で、帰宅したのでありますが、腰には何の異常も無く、

(もちろん注意して動きましたが)

なんとか仕事始めには肉体労働でなければ普通に動けそうです。

3日目の夕方外出出来るようになり

4日目は毎年出かけているお寺に行ってきました。

なぜか、途中で蕎麦でも食べようかと思い、

道の駅に寄ったのですが、まだ開店しておらず、

高速道路に入ってPASSによります。

そこで、メニューを見て、

当初の予定である天ぷらそばではなく

他のメニューに目が移ったのですが...

食券の券売機をみたら ×マーク。

メニューが限定されていて

当初の予定通りに天ぷらそば。

そしてたどり着きました。

中は撮影したくはないのですが、

これも毎年恒例となっている絵馬を奉納。

相変わらず字が下手です。

しかも字を間違えてしまいました(^_^;)

神様の御利益がちゃんと届かなかったらどうしようと思い、

手を合わせたときには、

この字とあの字を間違えてしまったのでよろしく御願いします。

と、お願いしました。

で、例年通りお札も購入。

もう4日になったからでしょうか、

会社の従業員みんなで祈祷に来ましたって感じの人達も。

ここでおみくじを引いたら「吉」と出ました。

2年参りに地元の神社で引いたら「大吉」だったんですけれど。

吉のランクが落ちました(笑)

松本市まで来たので、今日から営業を始めているらしいあの店へ。

メーヤウ初めです。

まだ12時前だったのですが

結構お客さんが入っていて、

カウンターが二席空いているだけ。

続いて他のお客が入ってきたので

スペースを空けてあげたらレジの近くでちょっと窮屈(笑)

本日のカレーは、お肉ごろごろブラックカリーでございます。

メーヤウを出たら次は諏訪大社に向かいます。

お札を買いに行くのです。

これです、スポーツ選手必勝お守り

ここでも、おみくじを購入しました。

「末吉」です。またまた吉のランクが下がってしまいました(^_^;)

そして帰りの参道で唐揚げ初め(笑)

おいしさ金メダル級だそうです。

個人的な感想は......うーむ。

で、帰宅したのでありますが、腰には何の異常も無く、

(もちろん注意して動きましたが)

なんとか仕事始めには肉体労働でなければ普通に動けそうです。

2013年10月25日

選挙の投票率って低くちゃいけないっすか。

私の住む県には長野市というところがあるらしく、

市長選挙が行われるそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20131024-OYT8T01150.htm

長野市では・・・・

--以下上記リンク先より引用--

市は投票啓発と期日前投票の呼び掛けのため、20日から市内の映画館で15秒のCMを上映している。

--中略--

このほか、インターネットの大手検索サイトに広告を出し、市選管のサイトに誘導する取り組みも20日から27日まで展開。サイトには選挙公報も載せている。

--以下上記リンク先より引用--

きっとこのほかにも選挙公報のほかに

投票率をより高くするために

いろいろ苦労されているだろう。

という事で・・・・

投票率は高くないといけないのだろうか、

行政が税金使って投票率高くする活動をしなければいけないのだろうか。

この国は一応「国民主権」となっていると記憶しているのだが、

その主権を持っている国民が「投票したくない」と思っているのだから

わざわざ投票率を上げるために税金をかける必要があるのだろうか。

選挙委員会としても

選挙に必要な告知、広報、準備はしますよ

でも、投票したくない人がいるなら、

それでそれはしょうがないじゃん。

というふうにはならないのだろうか。

「市内の映画館で15秒のCMを上映している」

そこまで税金を使わないといけませんか?

投票率が低ければどのようなことが起こるか、

今の時代そんな情報なんてすぐに手に入るでしょう。

会員数が多い宗教票を獲得している人が有利とか

組織票を抱えた団体から推薦された人が強いとか

投票率が高い年齢層に利する政策を掲げた人に投票するとか

思いつくだけでもいろいろありまする。

宗教なり団体なり業界なり

かたい組織票をもっている議員が当選しやすく

政治の場で支援団体の主張が通りやすくなる(かも?)。

それでも投票しないというのだから

それはそれで尊重するとか。

もし

「行政が投票率があがるように方策を採らなければならないのだ」

というのであれば、

CM、チラシ、各メディアへのコンテンツ作成費用、

役所の人が活動するための人件費

各メディアへの掲載費用、などなど

投票しない人のせいで、たくさんの税金が使われることになる。

みんな投票に行けば、そんな支出は減らすことができるのだよ。

長野市の選挙に関する記事を見て

そんなことを思ったお昼休みでございました。

市長選挙が行われるそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20131024-OYT8T01150.htm

長野市では・・・・

--以下上記リンク先より引用--

市は投票啓発と期日前投票の呼び掛けのため、20日から市内の映画館で15秒のCMを上映している。

--中略--

このほか、インターネットの大手検索サイトに広告を出し、市選管のサイトに誘導する取り組みも20日から27日まで展開。サイトには選挙公報も載せている。

--以下上記リンク先より引用--

きっとこのほかにも選挙公報のほかに

投票率をより高くするために

いろいろ苦労されているだろう。

という事で・・・・

投票率は高くないといけないのだろうか、

行政が税金使って投票率高くする活動をしなければいけないのだろうか。

この国は一応「国民主権」となっていると記憶しているのだが、

その主権を持っている国民が「投票したくない」と思っているのだから

わざわざ投票率を上げるために税金をかける必要があるのだろうか。

選挙委員会としても

選挙に必要な告知、広報、準備はしますよ

でも、投票したくない人がいるなら、

それでそれはしょうがないじゃん。

というふうにはならないのだろうか。

「市内の映画館で15秒のCMを上映している」

そこまで税金を使わないといけませんか?

投票率が低ければどのようなことが起こるか、

今の時代そんな情報なんてすぐに手に入るでしょう。

会員数が多い宗教票を獲得している人が有利とか

組織票を抱えた団体から推薦された人が強いとか

投票率が高い年齢層に利する政策を掲げた人に投票するとか

思いつくだけでもいろいろありまする。

宗教なり団体なり業界なり

かたい組織票をもっている議員が当選しやすく

政治の場で支援団体の主張が通りやすくなる(かも?)。

それでも投票しないというのだから

それはそれで尊重するとか。

もし

「行政が投票率があがるように方策を採らなければならないのだ」

というのであれば、

CM、チラシ、各メディアへのコンテンツ作成費用、

役所の人が活動するための人件費

各メディアへの掲載費用、などなど

投票しない人のせいで、たくさんの税金が使われることになる。

みんな投票に行けば、そんな支出は減らすことができるのだよ。

長野市の選挙に関する記事を見て

そんなことを思ったお昼休みでございました。

2013年10月07日

リニアに関してあれこれ

リニアに関してあれこれ書いてみます。

正しいとか、私が特に主張したいと言う訳でもなく

ブレーンストーミング的に書いてみます。

もしかしたらJR東海は

赤字路線の飯田線のこしているのに

ほかでもうけたお金を飯田線に投入しているのに、

路線はここを通せ、駅はここに作れ

どうのこうのうるさく要求ばかりしているなぁ.....

と思っているのではなかろうか。

数値や根拠のある社会状況の元での批判は別にして

伊那谷の人間が「リニアはいらない」といっても

もともと伊那谷の人間が乗る事を考えていないのだから

なんの説得力を持たないのではないか。

飯田線が赤字だから民間企業なら切り捨ててもいいはずだ

だけど、地元はそんなに必死に守ろうとしていないのではないか。

テレビのアイドルオーディションバラエティーの

「デビューシングル○○万枚売れないと即解散」みたいな

「赤字ここまで減らさないと飯田線即廃止」

ぐらいの必死さは多分無い。

そんな飯田線を支えている大都会の皆さんや

東海道新幹線で東京-名古屋-大阪を移動している人たちが

「リニアほしいなぁ」と言ってたら、

「飯田駅なんていらないじゃん、遅くなるだけ」なんて言ってたら、

伊那谷の飯田線沿線の人たちは反対意見をいえるのか。

JR東海はリニアの飯田駅と飯田線の接続のための駅を作る気はない、

地元人たちが欲しいなら、自分たちで作れという。

と言う事は飯田線の接続駅を作っても、

投資に見合うだけのリターンは無いだろうと考えている?

飯田線の高速化や利便性をよくするために本数増やしても

赤字が膨らむだけと思ってる?

もし本当ならば、南信州の人間は、

JR東海にお金の負担になる事ばかり

要求しようとしている?

リニアを推進している人たちは

リニアの工事予定地へのインパクトを

本当に想像しようとしているのか。

大型車がバンバン通って

その他工事関係車両も通って

大型工事が行われて、

住民の生活へのインパクト

地域社会へのインパクトを、

リアルに想像しようとしているのか。

大鹿村に、豊丘村に、穴があけられても何も言わず、

リニア推進! 飯田線飯田駅に併設しろ!と主張しておいて

(となると中心市街地からはなれたところで

木曽山脈のトンネルに入る訳ですが)

実際は飯田駅併設はならず

中心市街地の裏の山にトンネル掘られるとなると

水源云々騒ぎだす。

都会の人たちは飯田市の事は親身になって考えてくれないでしょう。

名古屋に早く効率よく行く事が目的だから。

でも飯田市の人たちは

大鹿村や豊丘村や喬木村の事を

リアルに考えていないんじゃないのかな。

飯田市の事を想像できない都会の人と

にてるんじゃないのかな。

こんな事を書いたら

非難受けそうだなぁ(笑)

正しいとか、私が特に主張したいと言う訳でもなく

ブレーンストーミング的に書いてみます。

もしかしたらJR東海は

赤字路線の飯田線のこしているのに

ほかでもうけたお金を飯田線に投入しているのに、

路線はここを通せ、駅はここに作れ

どうのこうのうるさく要求ばかりしているなぁ.....

と思っているのではなかろうか。

数値や根拠のある社会状況の元での批判は別にして

伊那谷の人間が「リニアはいらない」といっても

もともと伊那谷の人間が乗る事を考えていないのだから

なんの説得力を持たないのではないか。

飯田線が赤字だから民間企業なら切り捨ててもいいはずだ

だけど、地元はそんなに必死に守ろうとしていないのではないか。

テレビのアイドルオーディションバラエティーの

「デビューシングル○○万枚売れないと即解散」みたいな

「赤字ここまで減らさないと飯田線即廃止」

ぐらいの必死さは多分無い。

そんな飯田線を支えている大都会の皆さんや

東海道新幹線で東京-名古屋-大阪を移動している人たちが

「リニアほしいなぁ」と言ってたら、

「飯田駅なんていらないじゃん、遅くなるだけ」なんて言ってたら、

伊那谷の飯田線沿線の人たちは反対意見をいえるのか。

JR東海はリニアの飯田駅と飯田線の接続のための駅を作る気はない、

地元人たちが欲しいなら、自分たちで作れという。

と言う事は飯田線の接続駅を作っても、

投資に見合うだけのリターンは無いだろうと考えている?

飯田線の高速化や利便性をよくするために本数増やしても

赤字が膨らむだけと思ってる?

もし本当ならば、南信州の人間は、

JR東海にお金の負担になる事ばかり

要求しようとしている?

リニアを推進している人たちは

リニアの工事予定地へのインパクトを

本当に想像しようとしているのか。

大型車がバンバン通って

その他工事関係車両も通って

大型工事が行われて、

住民の生活へのインパクト

地域社会へのインパクトを、

リアルに想像しようとしているのか。

大鹿村に、豊丘村に、穴があけられても何も言わず、

リニア推進! 飯田線飯田駅に併設しろ!と主張しておいて

(となると中心市街地からはなれたところで

木曽山脈のトンネルに入る訳ですが)

実際は飯田駅併設はならず

中心市街地の裏の山にトンネル掘られるとなると

水源云々騒ぎだす。

都会の人たちは飯田市の事は親身になって考えてくれないでしょう。

名古屋に早く効率よく行く事が目的だから。

でも飯田市の人たちは

大鹿村や豊丘村や喬木村の事を

リアルに考えていないんじゃないのかな。

飯田市の事を想像できない都会の人と

にてるんじゃないのかな。

こんな事を書いたら

非難受けそうだなぁ(笑)

2013年06月11日

やらまいか意見箱ウォッチャー

みなさん こんにちは。

やらまいか意見箱ウォッチャーのかれい♂でございます。

今日は非常にローカルな話題です。

「やらまいか意見箱」とは

長野県飯田市の市民からの意見を取り入れる制度で

各施設とかで紙に書いてポストに入れたり

インターネットで投書することが出来ます。

飯田市のウェブサイトでは

rssリーダーとかに登録しておくと

お知らせとか更新情報を取得することが出来て、

やらまいか意見箱の回答もお知らせしてくれます。

最近、こんな意見がありました。

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=10581

他の意見でも言えることですが、

「ご意見」が「苦情承り」になっております(苦笑)

今回のことでも、飯田市は直接関係ないし、

住民が直接 施工会社や発注機関、

あるいは管理している役所に問い合わせればよいのに、

飯田市の職員が代行させられております。

というか、使いっ走り状態。

飯田市の職員という資源が浪費されております。

ほかにも、地域の神社の氏子とかグループが主催している

行事に文句を言いたいときに、「やらまいか意見箱」つかって

市に文句を言ってくるような、どう考えても

「それは明らかに市とは直接関係無いだろう」

と思う「ご意見」があったりもします。

まぁ、今回の場合、どこに言ったら良いかわからない。

と言うことなのでしょう。

業界にいる私は「発注者は看板出てるからわかるじゃん」

「建設会社の名前が出てるじゃん」となりますが、

他の人ではそうもいかないのでしょう。

で、私がわかる範囲でのいくつかのポイント。

まずは施工業者に言う、直接言えなければ電話で言う。

警備員を直接頼んだり、現場を管理しているのは

元請けの施工会社です。

あまり、発注者経由でいわれるのは

発注者からの評価が下がる可能性もあるのでいやでしょう。

直接言って頂いたいのではないかと。

他に言うなら発注者。工事看板に書いてあると思います。

現場内には他にも いろいろ掲示してありますが

他にも どこかに発注者が書いてあると思います。

あと他のポイントとしましては... 管理している役所に言うです。

国道、県道、市道などありますが、紛らわしいのは国道です。

ここ飯田下伊那では、

国道153号の南は根羽村の県境から

北はアップルロードの終わりまで、

高架橋超えて上郷の旧国道につながるまでが、

国土交通省の飯田国道事務所の管轄です。

ほかの国道151号とか新野と平谷を結ぶ国道418号とか

国道256号とか長野県の飯田建設事務所が担当しています。

(県の合同庁舎にあります)

遠山郷を通る152号とかは平岡にある

下伊那南部建設事務所が担当しています。

えっ、ややこしいですか。

そうでしょう。

国道に関しては153号のアップルロード以南は国土交通省。

その他の国道や県道は長野県(建設事務所)

工事に関しては工事看板を見る。

ということで。

追伸

よく国道に関して「国道○○号線」と書いてあったりしますが

国道では線は付きません。「国道○○号」です。たぶん(笑)

やらまいか意見箱ウォッチャーのかれい♂でございます。

今日は非常にローカルな話題です。

「やらまいか意見箱」とは

長野県飯田市の市民からの意見を取り入れる制度で

各施設とかで紙に書いてポストに入れたり

インターネットで投書することが出来ます。

飯田市のウェブサイトでは

rssリーダーとかに登録しておくと

お知らせとか更新情報を取得することが出来て、

やらまいか意見箱の回答もお知らせしてくれます。

最近、こんな意見がありました。

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=10581

他の意見でも言えることですが、

「ご意見」が「苦情承り」になっております(苦笑)

今回のことでも、飯田市は直接関係ないし、

住民が直接 施工会社や発注機関、

あるいは管理している役所に問い合わせればよいのに、

飯田市の職員が代行させられております。

というか、使いっ走り状態。

飯田市の職員という資源が浪費されております。

ほかにも、地域の神社の氏子とかグループが主催している

行事に文句を言いたいときに、「やらまいか意見箱」つかって

市に文句を言ってくるような、どう考えても

「それは明らかに市とは直接関係無いだろう」

と思う「ご意見」があったりもします。

まぁ、今回の場合、どこに言ったら良いかわからない。

と言うことなのでしょう。

業界にいる私は「発注者は看板出てるからわかるじゃん」

「建設会社の名前が出てるじゃん」となりますが、

他の人ではそうもいかないのでしょう。

で、私がわかる範囲でのいくつかのポイント。

まずは施工業者に言う、直接言えなければ電話で言う。

警備員を直接頼んだり、現場を管理しているのは

元請けの施工会社です。

あまり、発注者経由でいわれるのは

発注者からの評価が下がる可能性もあるのでいやでしょう。

直接言って頂いたいのではないかと。

他に言うなら発注者。工事看板に書いてあると思います。

現場内には他にも いろいろ掲示してありますが

他にも どこかに発注者が書いてあると思います。

あと他のポイントとしましては... 管理している役所に言うです。

国道、県道、市道などありますが、紛らわしいのは国道です。

ここ飯田下伊那では、

国道153号の南は根羽村の県境から

北はアップルロードの終わりまで、

高架橋超えて上郷の旧国道につながるまでが、

国土交通省の飯田国道事務所の管轄です。

ほかの国道151号とか新野と平谷を結ぶ国道418号とか

国道256号とか長野県の飯田建設事務所が担当しています。

(県の合同庁舎にあります)

遠山郷を通る152号とかは平岡にある

下伊那南部建設事務所が担当しています。

えっ、ややこしいですか。

そうでしょう。

国道に関しては153号のアップルロード以南は国土交通省。

その他の国道や県道は長野県(建設事務所)

工事に関しては工事看板を見る。

ということで。

追伸

よく国道に関して「国道○○号線」と書いてあったりしますが

国道では線は付きません。「国道○○号」です。たぶん(笑)

2013年05月29日

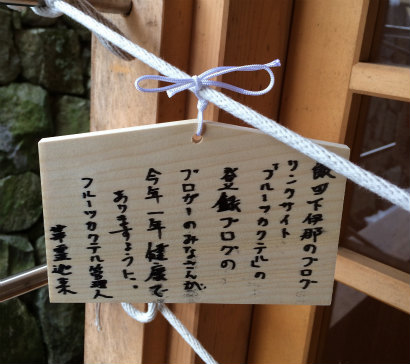

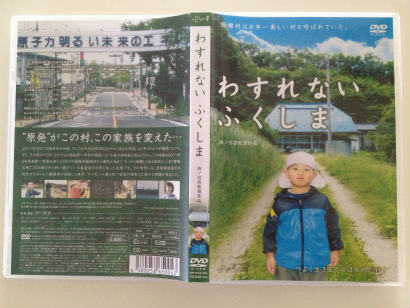

家にDVD届いていました。

昨日家に帰ったら、郵便ポストに大きな封筒が。

開けてみたらDVDでした。

映画は「わすれないふくしま」

この映画、これまでブログにも書いてきたけれど

3月に東京で見てきてます。

それなのになぜDVDも?

いや、別に注文してたわけじゃ無いんです。

お金払って購入してた訳じゃ無いんですけれどね。

パンフレットやチラシも入っています。

こんなに送ってもらって申し訳ねぇ。

中に入っていたペーパーには監督の直筆の追伸が。

他にはDVDの予約申込書、

自主上映会のご案内などなど

「自主上映会のご案内」は

お手元のDVDで上映会開いてみませんか?

って書いてあります。 あと基本上映料が書いてあります。

上映後に来場人数を報告すれば内容に基づいて請求書がくるのだそうだ。

上映会開くためにDVD取り寄せた訳ではありません。

ちょっと今ばたばたしているので、

このような重たいDVDは見られないので

あとでゆっくり見てみようとおもう。

あ、これはドキュメンタリーです。

この監督、淡々ととり続けます。 映像が続きます。

映画やテレビ番組みたいに、 伝えたいことを伝えやすいように、

相手を感動させるように、脚本を書いて撮っているわけではないので、

そういう意味では人によってはわかりにくいかも。

どうして監督はそんなこと子どもに聞いているのだろう

って所もあるかも。 監督には監督の意図があるわけですが。

俺の方が感性にぶらせているのかも。

「わすれないふくしま」製作委員会のカンパを元に製作されました。

次は「わすれないふくしま2」の製作がまもなく始まるそうです。

開けてみたらDVDでした。

映画は「わすれないふくしま」

この映画、これまでブログにも書いてきたけれど

3月に東京で見てきてます。

それなのになぜDVDも?

いや、別に注文してたわけじゃ無いんです。

お金払って購入してた訳じゃ無いんですけれどね。

パンフレットやチラシも入っています。

こんなに送ってもらって申し訳ねぇ。

中に入っていたペーパーには監督の直筆の追伸が。

他にはDVDの予約申込書、

自主上映会のご案内などなど

「自主上映会のご案内」は

お手元のDVDで上映会開いてみませんか?

って書いてあります。 あと基本上映料が書いてあります。

上映後に来場人数を報告すれば内容に基づいて請求書がくるのだそうだ。

上映会開くためにDVD取り寄せた訳ではありません。

ちょっと今ばたばたしているので、

このような重たいDVDは見られないので

あとでゆっくり見てみようとおもう。

あ、これはドキュメンタリーです。

この監督、淡々ととり続けます。 映像が続きます。

映画やテレビ番組みたいに、 伝えたいことを伝えやすいように、

相手を感動させるように、脚本を書いて撮っているわけではないので、

そういう意味では人によってはわかりにくいかも。

どうして監督はそんなこと子どもに聞いているのだろう

って所もあるかも。 監督には監督の意図があるわけですが。

俺の方が感性にぶらせているのかも。

「わすれないふくしま」製作委員会のカンパを元に製作されました。

次は「わすれないふくしま2」の製作がまもなく始まるそうです。

2013年05月22日

飯田市危機管理・交通安全対策室のフェイスブックページができたよん

長野県飯田市危機管理・交通安全対策室のフェイスブックページができたのさ

https://www.facebook.com/iidakikikanri

ふむふむ

「長野県飯田市危機管理・交通安全対策室の公式アカウントです。防災・国民保護情報などの安全・安心に関する情報を発信します。」

ということらしいです。

ちなみにツイッターのアカウントもあります。

昨日は事件がありましたが、

このこともちゃんと情報流していましたよ。

21日午前8時30分頃に事件があって、

バットのような物で人が殴られて犯人は逃げていて

不審者を見たらどこどこに連絡しなさいって。

ちゃんと使っていますねぇ。

さて、さて、この情報が流れたのが確か

15時過ぎてから

ツイッターは早かったけど、いま見てみたら

2013年5月21日 - 12:45

バットのような物で人が殴られて犯人は逃げているという事件です。

小学校とかの連絡メールらしき物では午前中に廻っていたらしい。

「不審者見つけたら連絡」なんてレベルじゃ無いはず、

「危ない人がいるから注意しろ」って、一刻も早く流すべきでは?

危険人物がまだ捕まっていなくて、

事件発生して6時間以上たって

みんな他から情報仕入れたあとに流しても意味ないよねえ。

昨晩捕まったらしいけど、その連絡はライムライン追ってみると

朝の8時頃? ツイッターでは7時半ごろかな。

もうみんな通学始めちゃってるじゃん。

その前に伝えて安心させてあげないのかい。

ツイッターもフェイスブックも夜中に流しても迷惑じゃ無いじゃん。

登録している人が少ないから遅くてもいいってわけ?

こりゃ市の関係者も率先して登録しようとはしないよね。

まぁ、今回のことで「話題になっているから長野県で最初にやってみた」

って言うだけのことだと判明。

これが飯田市の危機管理クォリティー。

「試験運用中」なら

「こういう事件の時は早く情報ながしてくださいね」と意見するぐらいですむけれど、

市のウェブサイトに「運用を開始した」ってはっきり掲載しているのです。

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=10418

役に立てようなんて気がさらさら無いことがわかった。

飯田市の姿勢がわかって良かったよかった。

こんな程度のフェイスブックページ、

市の予算なんて使っていないよねぇ。

立ち上げるときも勤務時間内にやっていないよねぇ。

税金使っていないんだったら別に良いです。

https://www.facebook.com/iidakikikanri

ふむふむ

「長野県飯田市危機管理・交通安全対策室の公式アカウントです。防災・国民保護情報などの安全・安心に関する情報を発信します。」

ということらしいです。

ちなみにツイッターのアカウントもあります。

昨日は事件がありましたが、

このこともちゃんと情報流していましたよ。

21日午前8時30分頃に事件があって、

バットのような物で人が殴られて犯人は逃げていて

不審者を見たらどこどこに連絡しなさいって。

ちゃんと使っていますねぇ。

さて、さて、この情報が流れたのが確か

15時過ぎてから

ツイッターは早かったけど、いま見てみたら

2013年5月21日 - 12:45

バットのような物で人が殴られて犯人は逃げているという事件です。

小学校とかの連絡メールらしき物では午前中に廻っていたらしい。

「不審者見つけたら連絡」なんてレベルじゃ無いはず、

「危ない人がいるから注意しろ」って、一刻も早く流すべきでは?

危険人物がまだ捕まっていなくて、

事件発生して6時間以上たって

みんな他から情報仕入れたあとに流しても意味ないよねえ。

昨晩捕まったらしいけど、その連絡はライムライン追ってみると

朝の8時頃? ツイッターでは7時半ごろかな。

もうみんな通学始めちゃってるじゃん。

その前に伝えて安心させてあげないのかい。

ツイッターもフェイスブックも夜中に流しても迷惑じゃ無いじゃん。

登録している人が少ないから遅くてもいいってわけ?

こりゃ市の関係者も率先して登録しようとはしないよね。

まぁ、今回のことで「話題になっているから長野県で最初にやってみた」

って言うだけのことだと判明。

これが飯田市の危機管理クォリティー。

「試験運用中」なら

「こういう事件の時は早く情報ながしてくださいね」と意見するぐらいですむけれど、

市のウェブサイトに「運用を開始した」ってはっきり掲載しているのです。

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=10418

役に立てようなんて気がさらさら無いことがわかった。

飯田市の姿勢がわかって良かったよかった。

こんな程度のフェイスブックページ、

市の予算なんて使っていないよねぇ。

立ち上げるときも勤務時間内にやっていないよねぇ。

税金使っていないんだったら別に良いです。

2013年03月12日

なんだか覆面レスラーの市議が話題になっているそうな。

なんだか覆面レスラーの市議が話題になっているそうな。

他県の市議のことなのでどうでもよいのですけれど

これから書くのは私個人としての考えです。

マスクをしたまま議場に入ろうとしたら、

品位が下がるとのことで拒否されたとのこと。

ふーむ、品位ですか。

私はそんなのどうでもいいです。

表面上の品位なんてどうでもいいです。

でも、私は覆面を脱いでほしい。

本人確認とかそんなことではありません。

覆面したまま選挙活動したからと言って

投票した人すべてが覆面にこだわっているのだろうか。

他の人に投票した人のことはどうでも良いのだろうか。

もう公人になってしまったんです。

マスクをしていて何か議事に支障があるのかと

正直言ってしまうと、

市会議員さんの会議ってどんな感じなのかわかりません

でも、議会とか委員会とか市民との集会とか

議論を戦わせたり、意見交換をすることがあると思います。

よく「相手の目を見て話をしなさい」と言う人いますよね

「目は口ほどに物を言う」とも言いますね。

目だけじゃ無くて、表情とかにもその人の状況が現れますよね

そのような状態の中で、相手が顔のすべてをさらして話をするわけです。

話している相手は

困っている表情、悲しい表情、弱腰になっている表情

冷や汗を流している状況、すべてさらけ出しているのに、

自分だけマスクで顔が隠れているってどういうこと?

支持して投票してくれた人がいるって言っても、

これから話をしたり議論を戦わせる人たちは

マスクを支持してくれた人達だけではないのですよ。

すべての市民のために働かなくてはならないのですよ。

そんな人たちと真剣に話をするのにも、

マスクをしたままでは失礼ではないですか?

そのマスクマンに投票した人も

全員マスクにこだわっているのですか?

議場にちょこんと座っている時の

品位とか本人確認とかでは無いのです。

人間と人間が人格をぶつけ合って

相手が素顔をさらして、その表情に表れるすべてを見せて、

真剣に議論したり意見交換しているというのに、

自分はマスクをしたままで、

顔を見せないで接することに何も感じませんか?

それが公人がすべき正々堂々とした態度ですか?

市会議員としての活動はプロレスでは無いのですよ。

これからは公人として

支持者だけを相手にしているのではないのです。

支持してくれる人のみならず、

市民全員のために働かなくてはならないのです。

私個人としては、

議員として真剣に議論したり意見交換しなければならない場に、

プロレスを持ち込んで欲しくないです。(注)

-----

私だったら

そのマスクマンの親友として選挙にでるかなぁ。

同一人物だってみんな知っているけど

知っていながら頑なに別人だと言い張って(笑)

街頭演説で「親友のマスクマンが応援に来ました!」

といって入れ替わるとか(笑)

議員になってからもイベントとかで

「○○議員は急用で来られなくなりましたが

代わりに親友のマスクマン○○が来ましたぁ~」

とか、

プロレスラーなので、

ガチとワークはちゃんと区別して、

素顔で向かい合うところと所と

マスクで盛り上げるところをはっきり区別した上で、

ブレーンの皆さんと真剣でまじめでおもしろい

アングル作ってほしいなぁ。

そして、市民が真剣だけど楽しく関われる市政にしていって欲しいなぁ。

他県の市議のことなのでどうでもよいのですけれど

これから書くのは私個人としての考えです。

マスクをしたまま議場に入ろうとしたら、

品位が下がるとのことで拒否されたとのこと。

ふーむ、品位ですか。

私はそんなのどうでもいいです。

表面上の品位なんてどうでもいいです。

でも、私は覆面を脱いでほしい。

本人確認とかそんなことではありません。

覆面したまま選挙活動したからと言って

投票した人すべてが覆面にこだわっているのだろうか。

他の人に投票した人のことはどうでも良いのだろうか。

もう公人になってしまったんです。

マスクをしていて何か議事に支障があるのかと

正直言ってしまうと、

市会議員さんの会議ってどんな感じなのかわかりません

でも、議会とか委員会とか市民との集会とか

議論を戦わせたり、意見交換をすることがあると思います。

よく「相手の目を見て話をしなさい」と言う人いますよね

「目は口ほどに物を言う」とも言いますね。

目だけじゃ無くて、表情とかにもその人の状況が現れますよね

そのような状態の中で、相手が顔のすべてをさらして話をするわけです。

話している相手は

困っている表情、悲しい表情、弱腰になっている表情

冷や汗を流している状況、すべてさらけ出しているのに、

自分だけマスクで顔が隠れているってどういうこと?

支持して投票してくれた人がいるって言っても、

これから話をしたり議論を戦わせる人たちは

マスクを支持してくれた人達だけではないのですよ。

すべての市民のために働かなくてはならないのですよ。

そんな人たちと真剣に話をするのにも、

マスクをしたままでは失礼ではないですか?

そのマスクマンに投票した人も

全員マスクにこだわっているのですか?

議場にちょこんと座っている時の

品位とか本人確認とかでは無いのです。

人間と人間が人格をぶつけ合って

相手が素顔をさらして、その表情に表れるすべてを見せて、

真剣に議論したり意見交換しているというのに、

自分はマスクをしたままで、

顔を見せないで接することに何も感じませんか?

それが公人がすべき正々堂々とした態度ですか?

市会議員としての活動はプロレスでは無いのですよ。

これからは公人として

支持者だけを相手にしているのではないのです。

支持してくれる人のみならず、

市民全員のために働かなくてはならないのです。

私個人としては、

議員として真剣に議論したり意見交換しなければならない場に、

プロレスを持ち込んで欲しくないです。(注)

-----

私だったら

そのマスクマンの親友として選挙にでるかなぁ。

同一人物だってみんな知っているけど

知っていながら頑なに別人だと言い張って(笑)

街頭演説で「親友のマスクマンが応援に来ました!」

といって入れ替わるとか(笑)

議員になってからもイベントとかで

「○○議員は急用で来られなくなりましたが

代わりに親友のマスクマン○○が来ましたぁ~」

とか、

プロレスラーなので、

ガチとワークはちゃんと区別して、

素顔で向かい合うところと所と

マスクで盛り上げるところをはっきり区別した上で、

ブレーンの皆さんと真剣でまじめでおもしろい

アングル作ってほしいなぁ。

そして、市民が真剣だけど楽しく関われる市政にしていって欲しいなぁ。

2013年02月17日

地に足をつけて生活している人ほど....

以前にもとりあげた映画

「わすれない ふくしま」

その関係で情報が入ってきました。

映画『BASURA バスーラ』オフィシャルブログ

http://ameblo.jp/basura-movie/entry-11472513599.html

----

映画「わすれない ふくしま」に描かれた福島県相馬市の自ら命を絶った酪農家の男性の妻と息子2人が3月、東電に対して損害賠償を求めることが2月17日(日)朝日新聞・社会面に取り上げられました。

----

このブログで朝日新聞の画像が掲載されています。

朝日新聞のウェブサイトにも掲載されていました。

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201302160431.html?ref=nmail

--以下一部引用--

バネッサさんは00年、母国のフィリピンで重清さんとお見合いして結婚し、相馬市に来た。約40頭の乳牛を育て、つくった堆肥を売る生活。重清さんは寡黙だが、家族との暮らしをいつも一番に考えてくれた。休日には長男(8)、次男(7)と4人で買い物に出かけたり、山で山菜を採ったりした。バネッサさんにはそんな日常が幸せだった。

--引用おわり--

福島県の原発事故のことで感じることは、

田舎で地に足をつけて生きている人たち、

人間が生きていくのに必要な食べ物を作る人

獲ってくる漁師さん、

そんな人たちが大きな影響を受けているということ。

地面がなくても生活できる人、

誰かが集めた情報を廻してお金を得るとか、

お金を動かしてさらに大きな大きなお金を得る人とか、

高い位置から人や物を動かす(指示をしている)人とか、

そんな人たちの近くに原子力発電所はないし、

何かあってもさっさと移動してしまえばいい。

でも一所懸命耕した土地はもって逃げられない。

お天道様のしたで汗水垂らして畑を耕し、

作物を作り、家畜を飼い、山に入ってものを獲り

海に行って魚を捕る。

そんな人間が生きてゆくのに必要なこと、

人間がこの狭い日本で永続的に生きてゆくのに

大切なことをしている人たち、

意識を持ってがんばっている人たちほど

影響を受けてしまっているのではないだろうか。

この新聞に取り上げられた人も、

巨大なエネルギーは必要とせず、

家族の幸せを願い、

慎ましく暮らしている人が、

遠く離れた都会のための電気を作るための発電所の事故で

こんな悲しい目に遭わされてしまうのだ。

やりきれないっすね。

ところで映画「わすれない ふくしま」

http://wasurenai-fukushima.com/

3月から公開始まります。

http://wasurenai-fukushima.com/#theater

「わすれない ふくしま」

その関係で情報が入ってきました。

映画『BASURA バスーラ』オフィシャルブログ

http://ameblo.jp/basura-movie/entry-11472513599.html

----

映画「わすれない ふくしま」に描かれた福島県相馬市の自ら命を絶った酪農家の男性の妻と息子2人が3月、東電に対して損害賠償を求めることが2月17日(日)朝日新聞・社会面に取り上げられました。

----

このブログで朝日新聞の画像が掲載されています。

朝日新聞のウェブサイトにも掲載されていました。

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201302160431.html?ref=nmail

--以下一部引用--

バネッサさんは00年、母国のフィリピンで重清さんとお見合いして結婚し、相馬市に来た。約40頭の乳牛を育て、つくった堆肥を売る生活。重清さんは寡黙だが、家族との暮らしをいつも一番に考えてくれた。休日には長男(8)、次男(7)と4人で買い物に出かけたり、山で山菜を採ったりした。バネッサさんにはそんな日常が幸せだった。

--引用おわり--

福島県の原発事故のことで感じることは、

田舎で地に足をつけて生きている人たち、

人間が生きていくのに必要な食べ物を作る人

獲ってくる漁師さん、

そんな人たちが大きな影響を受けているということ。

地面がなくても生活できる人、

誰かが集めた情報を廻してお金を得るとか、

お金を動かしてさらに大きな大きなお金を得る人とか、

高い位置から人や物を動かす(指示をしている)人とか、

そんな人たちの近くに原子力発電所はないし、

何かあってもさっさと移動してしまえばいい。

でも一所懸命耕した土地はもって逃げられない。

お天道様のしたで汗水垂らして畑を耕し、

作物を作り、家畜を飼い、山に入ってものを獲り

海に行って魚を捕る。

そんな人間が生きてゆくのに必要なこと、

人間がこの狭い日本で永続的に生きてゆくのに

大切なことをしている人たち、

意識を持ってがんばっている人たちほど

影響を受けてしまっているのではないだろうか。

この新聞に取り上げられた人も、

巨大なエネルギーは必要とせず、

家族の幸せを願い、

慎ましく暮らしている人が、

遠く離れた都会のための電気を作るための発電所の事故で

こんな悲しい目に遭わされてしまうのだ。

やりきれないっすね。

ところで映画「わすれない ふくしま」

http://wasurenai-fukushima.com/

3月から公開始まります。

http://wasurenai-fukushima.com/#theater

2013年02月16日

続き:その島で起きていることは日本と関係のある話。

続き:ついでに書いてしまいます。

以前に書こうと思っていたのですが、パレスチナ問題。

これに関してはまだ勉強中で申し訳ないのですが、

全入植者の引き揚げ開始を=イスラエル非難-国連調査団

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013013101131

によると、国連人権理事会の独立調査団は31日、

パレスチナの人権状況に関する報告書を発表した。

イスラエルによる占領地の入植地拡大を人権侵害と批判しているのだとか。

「ストップ!ソーダストリーム」キャンペーンのサイトでは

「【重要】国連人権理事会調査団、全入植地の撤退と入植地ビジネスの終結を要請」

http://d.hatena.ne.jp/stop-sodastream/20130203/1359893853

という記事が出ていたり、

以前、日本国際ボランティアセンターからは

「私たちは「壁」建設の即時中止と原状回復を求めます」

http://www.ngo-jvc.net/jp/notice/notice20050714_palestine.html

イスラエル政府に対して批判が出ているのですが、

パレスチナ情報センターのサイトに

こんなページがあります。

http://palestine-heiwa.org/choice/list.html

このページにはこんなことが書いてあります。

注意深くお金を使うために

・私たちが商品を買うために支払ったお金は、世界のどこかで、誰かを迫害したり殺したりするために役立っているかもしれません。

・私たちが商品を買うために支払ったお金は、胸クソ悪くなるような人物を儲けさせているかもしれません。

・私たちが買った商品が生産される過程で、誰かが途方もない悲劇を経験しているかもしれません。

・私たちは、商品を選ぶことができます。

・私たちには注意深くお金を使う責任があります。

そして、主なイスラエル支援企業として...

・スターバックス・コーヒー

スターバックスの会長ハワード・シュルツは活発なシオニスト

・マクドナルド

マクドナルド会長兼 CEO の Jack M. Greenberg は、シカゴのアメリカン・イスラエル商工会議所の名誉会長

・コカ・コーラ

コカ・コーラ社は、イスラエルに対する様々な形での援助に対して、イスラエル関連団体やイスラエル政府から表彰されています。

・Nestle

ネスレは、その多額の投資がイスラエルへ多大な貢献をしているとして、1998年ネタニヤフ首相(当時)から "Jubilee Award" を授与されました。

・インテル

1999年、インテルはイスラエル政府によって略奪されたパレスチナ人の土地に工場を建設し、そこから大きな利益を得ています。

などなどです。

私はパレスチナに関して何か活動している訳ではありませんし

上記内容をすべて無条件に信じているわけではありません。

(間違っているとも言えません。単純に勉強不足です。)

皆さんに不買運動を進めているわけではありません。

ただ私たちが私たちになじみのある企業が、

今日ここに行ってきたよ~ってツイッターやフェイスブックに書いている企業が、

いつもその製品を使用している企業が、

人々を苦しめる行為をしている団体、国家などを支援しているかも。

または、企業が直接苦しめていることもあるのかも? ってことを、

心の隅に入れて置くのもよいのかなっと。

私も中途半端な人間なので、単純に

ボイコットしろ! とか

不買運動を広げろ! なんて言えません。

ちょっとでも心の隅のおいておくと、

ちょっと敏感になって

自分の近くにそのような情報が通り過ぎて行くときも

捕まえることができるかもしれません。

機会があったらフェアトレードの話とか聞いてみてくださいな。

カンタ!ティモールの中で出てきた話にもつながりますが

私たちが払った税金や、代金や、預貯金が、

世界の誰かを苦しめることや

悲しい思いをさせることに使われませんように。

私たちが何かを手に入れるために、

世界の誰かが苦しんだり、悲しい思いをさせることがありませんように。

簡単にはなくならなくても

少しづつでも減ってゆきますように。

以前に書こうと思っていたのですが、パレスチナ問題。

これに関してはまだ勉強中で申し訳ないのですが、

全入植者の引き揚げ開始を=イスラエル非難-国連調査団

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013013101131

によると、国連人権理事会の独立調査団は31日、

パレスチナの人権状況に関する報告書を発表した。

イスラエルによる占領地の入植地拡大を人権侵害と批判しているのだとか。

「ストップ!ソーダストリーム」キャンペーンのサイトでは

「【重要】国連人権理事会調査団、全入植地の撤退と入植地ビジネスの終結を要請」

http://d.hatena.ne.jp/stop-sodastream/20130203/1359893853

という記事が出ていたり、

以前、日本国際ボランティアセンターからは

「私たちは「壁」建設の即時中止と原状回復を求めます」

http://www.ngo-jvc.net/jp/notice/notice20050714_palestine.html

イスラエル政府に対して批判が出ているのですが、

パレスチナ情報センターのサイトに

こんなページがあります。

http://palestine-heiwa.org/choice/list.html

このページにはこんなことが書いてあります。

注意深くお金を使うために

・私たちが商品を買うために支払ったお金は、世界のどこかで、誰かを迫害したり殺したりするために役立っているかもしれません。

・私たちが商品を買うために支払ったお金は、胸クソ悪くなるような人物を儲けさせているかもしれません。

・私たちが買った商品が生産される過程で、誰かが途方もない悲劇を経験しているかもしれません。

・私たちは、商品を選ぶことができます。

・私たちには注意深くお金を使う責任があります。

そして、主なイスラエル支援企業として...

・スターバックス・コーヒー

スターバックスの会長ハワード・シュルツは活発なシオニスト

・マクドナルド

マクドナルド会長兼 CEO の Jack M. Greenberg は、シカゴのアメリカン・イスラエル商工会議所の名誉会長

・コカ・コーラ

コカ・コーラ社は、イスラエルに対する様々な形での援助に対して、イスラエル関連団体やイスラエル政府から表彰されています。

・Nestle

ネスレは、その多額の投資がイスラエルへ多大な貢献をしているとして、1998年ネタニヤフ首相(当時)から "Jubilee Award" を授与されました。

・インテル

1999年、インテルはイスラエル政府によって略奪されたパレスチナ人の土地に工場を建設し、そこから大きな利益を得ています。

などなどです。

私はパレスチナに関して何か活動している訳ではありませんし

上記内容をすべて無条件に信じているわけではありません。

(間違っているとも言えません。単純に勉強不足です。)

皆さんに不買運動を進めているわけではありません。

ただ私たちが私たちになじみのある企業が、

今日ここに行ってきたよ~ってツイッターやフェイスブックに書いている企業が、

いつもその製品を使用している企業が、

人々を苦しめる行為をしている団体、国家などを支援しているかも。

または、企業が直接苦しめていることもあるのかも? ってことを、

心の隅に入れて置くのもよいのかなっと。

私も中途半端な人間なので、単純に

ボイコットしろ! とか

不買運動を広げろ! なんて言えません。

ちょっとでも心の隅のおいておくと、

ちょっと敏感になって

自分の近くにそのような情報が通り過ぎて行くときも

捕まえることができるかもしれません。

機会があったらフェアトレードの話とか聞いてみてくださいな。

カンタ!ティモールの中で出てきた話にもつながりますが

私たちが払った税金や、代金や、預貯金が、

世界の誰かを苦しめることや

悲しい思いをさせることに使われませんように。

私たちが何かを手に入れるために、

世界の誰かが苦しんだり、悲しい思いをさせることがありませんように。

簡単にはなくならなくても

少しづつでも減ってゆきますように。

2013年02月16日

その島で起きていることは日本と関係のある話。

2月14日、午後に伊那市での講習会の予定が入った。

2日間午前午後の4コマの講習会のうちの一つ、

会社の上司の話をしていて、無意識に14日の午後の講習を予約した。

それから2月14日に青年海外協力隊駒ヶ根訓練所で

「カンタ!ティモール」という映画の上映会があると連絡があった。

この映画は以前から知人が上映会をしたいと話していて

その存在は知っていた。 しかしそのときの印象では、

東ティモールの独立と音楽の話程度の認識しかなかった。

途上国の内戦の話とか、独立の話、

「幸せはお金だけじゃない」という話とか

途上国の子供たちが明るいだの、幸せとは何だ、とか

そういうところで暮らすたちは云々話は、

自分で動いて見に行こうなんて思っていなかった。

講習会開催地は伊那市。

上映会開催地の駒ヶ根市は帰りに通ってくる。

それじゃぁ、帰り道だし無料だし見てくるかな、

っていうことで寄ってきた。

講習会が終わって上映会まで時間があったので

普段寄ってこれないお店に寄ってくる。

伊那の「ヒナタヤ」さん。

http://www.hinataya21.com/?page_id=55

そこで話をしていて紅茶の話になった。

紅茶と砂糖の話とか、そのほかいろいろ。

チャイとかテーとか、呼び方の話とか。

紅茶といえばスリランカも有名だけれども、

そこの話になると、イギリスとの関係が出てくる。

植民地時代の話とか....

そして 伊那市のCafe duduに行ってきた。

http://www.nao-magazine.jp/uwasa/archive/000100.html

少し早めの夕ご飯を食べるのが目的だった。

ベトナム料理とかコーヒーとか出てくるカフェ。

まだここでご飯を食べてことがないことと、

エスニック系が好きな私は

単純にベトナムご飯を食べてみようということだった。

食事が終わるまでただ食べているだけだった。

最後にせっかくだからベトナムコーヒーを飲もうと思って注文した。

はっきりしたことは覚えていないけれど、

そのあたりからだと思うのだけれども

コーヒーからスターバックスコーヒーの話になり、

ネスレとか多国籍企業の話になり

ジップロックとかサランラップの話になり、

ベトナムの話や枯れ葉剤の話、

などなどの話になり....

(たぶん、たまたまそんな話になっただけで、そんな話をする人がよく集まるとか、客とそんな話ばっかりするお店ではないです、念のため。)

ついつい話が長くなり、急いで駒ヶ根に向かいました。

7時ちょうどに到着。会場には40人ほどいたでしょうか。

見た映画は

『カンタ!ティモール』

東ティモールの歴史についてはこちらにも出ております。

http://www.peace-winds.org/jp/labo/timor_history.html

映画の中で東ティモールがインドネシアに支配されている間に

そのようなことがされていたか出てきます。

暴力的な抑圧、虐殺、レイプ、民族浄化...

映画の中の台詞にあります。

「直接手を下したのはインドネシアだが

本当の敵はインドネシアを陰で支える周辺諸国だった」

日本がインドネシア軍が東ティモールから即時撤退するよう求める

国連決議に反対票を投じ続けていたということです。

そして日本はインドネシアに援助をし続けてきました。

(直接軍事援助をしてきたわけではありませんが)

東ティモールから見て、インドネシアを陰で支える国として

見られていますし、実際に支えてきました。

ここら辺の状況については以下の動画でも説明されています。

(11分あたりから状況説明があります)

映画「カンタ!ティモール」監督トーク 2011.1.16 京都

この伊那谷でも上映会が行われるらしいです。

機会があったら是非みてみてくださいまし。

Cafe duduでの話を含めて、

このグローバル化した世界の中で

国対国や多国籍企業による経済活動を通して、

世界中で起きている様々な出来事が

私たちの生活とつながっていることを感じさせてくれた一日でした。

2日間午前午後の4コマの講習会のうちの一つ、

会社の上司の話をしていて、無意識に14日の午後の講習を予約した。

それから2月14日に青年海外協力隊駒ヶ根訓練所で

「カンタ!ティモール」という映画の上映会があると連絡があった。

この映画は以前から知人が上映会をしたいと話していて

その存在は知っていた。 しかしそのときの印象では、

東ティモールの独立と音楽の話程度の認識しかなかった。

途上国の内戦の話とか、独立の話、

「幸せはお金だけじゃない」という話とか

途上国の子供たちが明るいだの、幸せとは何だ、とか

そういうところで暮らすたちは云々話は、

自分で動いて見に行こうなんて思っていなかった。

講習会開催地は伊那市。

上映会開催地の駒ヶ根市は帰りに通ってくる。

それじゃぁ、帰り道だし無料だし見てくるかな、

っていうことで寄ってきた。

講習会が終わって上映会まで時間があったので

普段寄ってこれないお店に寄ってくる。

伊那の「ヒナタヤ」さん。

http://www.hinataya21.com/?page_id=55

そこで話をしていて紅茶の話になった。

紅茶と砂糖の話とか、そのほかいろいろ。

チャイとかテーとか、呼び方の話とか。

紅茶といえばスリランカも有名だけれども、

そこの話になると、イギリスとの関係が出てくる。

植民地時代の話とか....

そして 伊那市のCafe duduに行ってきた。

http://www.nao-magazine.jp/uwasa/archive/000100.html

少し早めの夕ご飯を食べるのが目的だった。

ベトナム料理とかコーヒーとか出てくるカフェ。

まだここでご飯を食べてことがないことと、

エスニック系が好きな私は

単純にベトナムご飯を食べてみようということだった。

食事が終わるまでただ食べているだけだった。

最後にせっかくだからベトナムコーヒーを飲もうと思って注文した。

はっきりしたことは覚えていないけれど、

そのあたりからだと思うのだけれども

コーヒーからスターバックスコーヒーの話になり、

ネスレとか多国籍企業の話になり

ジップロックとかサランラップの話になり、

ベトナムの話や枯れ葉剤の話、

などなどの話になり....

(たぶん、たまたまそんな話になっただけで、そんな話をする人がよく集まるとか、客とそんな話ばっかりするお店ではないです、念のため。)

ついつい話が長くなり、急いで駒ヶ根に向かいました。

7時ちょうどに到着。会場には40人ほどいたでしょうか。

見た映画は

『カンタ!ティモール』

東ティモールの歴史についてはこちらにも出ております。

http://www.peace-winds.org/jp/labo/timor_history.html

映画の中で東ティモールがインドネシアに支配されている間に

そのようなことがされていたか出てきます。

暴力的な抑圧、虐殺、レイプ、民族浄化...

映画の中の台詞にあります。

「直接手を下したのはインドネシアだが

本当の敵はインドネシアを陰で支える周辺諸国だった」

日本がインドネシア軍が東ティモールから即時撤退するよう求める

国連決議に反対票を投じ続けていたということです。

そして日本はインドネシアに援助をし続けてきました。

(直接軍事援助をしてきたわけではありませんが)

東ティモールから見て、インドネシアを陰で支える国として

見られていますし、実際に支えてきました。

ここら辺の状況については以下の動画でも説明されています。

(11分あたりから状況説明があります)

映画「カンタ!ティモール」監督トーク 2011.1.16 京都

この伊那谷でも上映会が行われるらしいです。

機会があったら是非みてみてくださいまし。

Cafe duduでの話を含めて、

このグローバル化した世界の中で

国対国や多国籍企業による経済活動を通して、

世界中で起きている様々な出来事が

私たちの生活とつながっていることを感じさせてくれた一日でした。

2013年02月07日

武道で体罰はありなのか。

最近ネットとかでさまざまな意見を見ていると

武道に関しては体罰容認の方がいるみたいです。

スポーツではないのだからと。

武道修行者でない私が思いますに

武道だからこそ、体罰はいけないのではないかと。

武道とはなにか

ちゃんとした答えはないと思います。

人それぞれだと思います。

でも、それぞれあるうちで

これは含まれているだろうということがあります。

武を修行する人間として

この現代をどのように生きてゆくかです。

とあるサイトで以前に見たことで、

武道とは技術的には暴力の方法です。

技術のみを教えたのでは

きちがいに刃物で非常に危険。

だから「道」をつけて抑制する精神的なことも加えなければならないのだと。

この現代の日本において、

何かを解決する手段として、

何かを達成する手段として

暴力を使用することは認められていないと思います。

痛みや力による強制を持って他人を従わせることも認められないと思います。

通常の生活において

相手が言うことを聞かないからと

ぼかすか殴ったり、ひっぱたいてはいけない社会の中で

自分が身に着けた技術が暴力にならないように、

指導者が指導しなければならないのに、

自分が言ったことができないからと

力を行使してはならないでしょう。

ひとつ間違えば暴力になってしまう技を修行する者として

現代社会をどのように生きてゆくのかまで修行するから「道」がつく。

(具体的にはそれぞれでしょうけれど)

だから、やはり武道の指導者であるならば

体罰はいけないのだと私は思っているのです。

武道に関しては体罰容認の方がいるみたいです。

スポーツではないのだからと。

武道修行者でない私が思いますに

武道だからこそ、体罰はいけないのではないかと。

武道とはなにか

ちゃんとした答えはないと思います。

人それぞれだと思います。

でも、それぞれあるうちで

これは含まれているだろうということがあります。

武を修行する人間として

この現代をどのように生きてゆくかです。

とあるサイトで以前に見たことで、

武道とは技術的には暴力の方法です。

技術のみを教えたのでは

きちがいに刃物で非常に危険。

だから「道」をつけて抑制する精神的なことも加えなければならないのだと。

この現代の日本において、

何かを解決する手段として、

何かを達成する手段として

暴力を使用することは認められていないと思います。

痛みや力による強制を持って他人を従わせることも認められないと思います。

通常の生活において

相手が言うことを聞かないからと

ぼかすか殴ったり、ひっぱたいてはいけない社会の中で

自分が身に着けた技術が暴力にならないように、

指導者が指導しなければならないのに、

自分が言ったことができないからと

力を行使してはならないでしょう。

ひとつ間違えば暴力になってしまう技を修行する者として

現代社会をどのように生きてゆくのかまで修行するから「道」がつく。

(具体的にはそれぞれでしょうけれど)

だから、やはり武道の指導者であるならば

体罰はいけないのだと私は思っているのです。

2013年01月30日

社会貢献ってなになのさ。

最近仕事で環境に関するシステムに関して

あーだ こーだ やっている。

ま、それはそれとして....

資料集めて見ていたら出てきたのが

「社会貢献」

(ああ、以前から感じていたことを思い起こすようなことをしてくれる)

うちの会社は公共事業に関係することしているのですが、

請け負う会社の評価の中に「社会貢献」があったりする。

各工事の評価に関しても

「こんな社会貢献しました」って書類提出して認められれば

点数の足しにしてくれる。

その工事の点数が

その後の工事の受注に大きく響いて来るのであります。

でも評価する人が認めてくれないと

だめなのであります。

どうすれば「社会貢献」と認めてくれるのか...

いろいろやっています。

現場周辺の清掃をしたり

地域の行事のお手伝いをしたり....

休日にやっていたりもします。

社員の自主的なボランティアとして

早出して清掃している会社もあるとか。

普段でも残業している人が、

点数確保のために何かやることはないかと

夜に考えていたりすることもあるのです。

(ワークライフバランスはどうなっているのだ)

社会貢献のために負担が増えているのです。

しかも「何が社会に貢献しているか」というのが

発注者の評価する人の判断になってしまうのです。

個人の価値観に左右されてしまうんです。

いろいろ考えてみると

直接業務に関わらないことは極力しない

そして残業や休日出勤を極力へらし

家で家族と一緒に食事をする。

家族のための時間を作る。

地域の活動に参加する。

ボランティア活動に参加する。

そんな時間を確保するように努めるのも

社会貢献の一つではないのか。

でも、仕事の受注のためには

役所の認める社会貢献をしなくてはない。

何が社会貢献か、

そんなの決められたくないよ。

現場でどのような社会貢献したか

ネットで検索したら出てきましたよ、

(プルタブ・ペットボトルキャップ・24時間TV募金)

私だったら三つとも意識してやらない事だ(笑)

プルタブ集めるならカン全部あつめるよ

ペットボトルキャップは普通に分別するよ。

24時間TV募金はそんな番組みてねーし。

でも評価してくれるならやるよ(笑)

まぁ、結局ですね。

実際にお金を直接出してくれる人が

「これを協力してくれ」

っていうんだったら、そりゃやりますよ。

お客さんでスモン。

公共事業の場合、

担当者がお金を出してくれるわけでもない

制度のため、仕組みのために

その事業とは直接関係ない事をやらされる。

エコ何チャラってしすてむとかもさっ。

特に社会貢献なんて

凄い巾の広い話で

人によって価値観も違うのだ

発注者のある人の判断で

これは社会貢献だ、 とか

環境によいことだ、 なんて

決めて欲しくないんですよ。

市とか県とかに決められたくないんですよ。

でもでも、仕事くれる人が

「これをやったら、社会貢献ですねぇ」

と、何をしたら評価してくれて点数くれるのか

教えてくれるなら、

私が社会貢献と思わなくても、

そりゃ頑張ってやりまっせ。

おしごと! おしごと!

あーだ こーだ やっている。

ま、それはそれとして....

資料集めて見ていたら出てきたのが

「社会貢献」

(ああ、以前から感じていたことを思い起こすようなことをしてくれる)

うちの会社は公共事業に関係することしているのですが、

請け負う会社の評価の中に「社会貢献」があったりする。

各工事の評価に関しても

「こんな社会貢献しました」って書類提出して認められれば

点数の足しにしてくれる。

その工事の点数が

その後の工事の受注に大きく響いて来るのであります。

でも評価する人が認めてくれないと

だめなのであります。

どうすれば「社会貢献」と認めてくれるのか...

いろいろやっています。

現場周辺の清掃をしたり

地域の行事のお手伝いをしたり....

休日にやっていたりもします。

社員の自主的なボランティアとして

早出して清掃している会社もあるとか。

普段でも残業している人が、

点数確保のために何かやることはないかと

夜に考えていたりすることもあるのです。

(ワークライフバランスはどうなっているのだ)

社会貢献のために負担が増えているのです。

しかも「何が社会に貢献しているか」というのが

発注者の評価する人の判断になってしまうのです。

個人の価値観に左右されてしまうんです。

いろいろ考えてみると

直接業務に関わらないことは極力しない

そして残業や休日出勤を極力へらし

家で家族と一緒に食事をする。

家族のための時間を作る。

地域の活動に参加する。

ボランティア活動に参加する。

そんな時間を確保するように努めるのも

社会貢献の一つではないのか。

でも、仕事の受注のためには

役所の認める社会貢献をしなくてはない。

何が社会貢献か、

そんなの決められたくないよ。

現場でどのような社会貢献したか

ネットで検索したら出てきましたよ、

(プルタブ・ペットボトルキャップ・24時間TV募金)

私だったら三つとも意識してやらない事だ(笑)

プルタブ集めるならカン全部あつめるよ

ペットボトルキャップは普通に分別するよ。

24時間TV募金はそんな番組みてねーし。

でも評価してくれるならやるよ(笑)

まぁ、結局ですね。

実際にお金を直接出してくれる人が

「これを協力してくれ」

っていうんだったら、そりゃやりますよ。

お客さんでスモン。

公共事業の場合、

担当者がお金を出してくれるわけでもない

制度のため、仕組みのために

その事業とは直接関係ない事をやらされる。

エコ何チャラってしすてむとかもさっ。

特に社会貢献なんて

凄い巾の広い話で

人によって価値観も違うのだ

発注者のある人の判断で

これは社会貢献だ、 とか

環境によいことだ、 なんて

決めて欲しくないんですよ。

市とか県とかに決められたくないんですよ。

でもでも、仕事くれる人が

「これをやったら、社会貢献ですねぇ」

と、何をしたら評価してくれて点数くれるのか

教えてくれるなら、

私が社会貢献と思わなくても、

そりゃ頑張ってやりまっせ。

おしごと! おしごと!

2013年01月26日

自己満足でもいいじゃん。

昨日からボランティアに関して

このブログに書いてきました。

ボランティア活動が目的になってしまって

本当の目的を果たしてないのではないかと。

ただ、自分が相手のために何かして

満足感を得ることに関しては否定しないんです。

自己満足でもいいじゃん。

って思っているんです。

以前とあるブログで

何かしたときに(確か何かよいこと)

相手の為じゃなくて自己満足じゃなないの?

と批判されたと書いてあって、

私がコメント書いたことがあった。

仮にそれが自己満足でも、いいじゃんって。

学生時代、海外援助に関わっている人の講演を聴きました。

その方曰く、人間は弱い動物だ。

助け合うこと、助けてあげたいと思うことは

本能なのではないか。

そうでなければ人間は生き残って来れなかったのではないか。

そう言っていました。

その時は「ほう、なるほど」と思っただけでした。

後になって考えてみると、

生存するためには、食べなければならなくて、

食べ物を食べると満足感を得る。

幸せな気分になる。

人間として種を残すためには

子孫を残す行為をしなければならず。

子孫を残す行為をすれば気持ちがいい。

暑すぎず寒すぎず

人間が生きてゆくのに最適な環境にいれば

心地よいと感じる。

だから、生物として弱い人間が

生き残ってゆくためには助け合わなければならず、

困難な立場にある人がいれば助けようと思ったり

人を助けたり、何かよい行為をしたりすると

何かしら満足感を得るというのは

人間が生き残るために必要な本能なのではないか

と、思っている。

だからボランティアが自己満足でもいいのですよ。

自己満足がどうして批判されてしまうのか。

それが、自分勝手だったり

自己中心だったり

自分だけ満足したり

他の人の迷惑になるといけないだけで。

このブログに書いてきました。

ボランティア活動が目的になってしまって

本当の目的を果たしてないのではないかと。

ただ、自分が相手のために何かして

満足感を得ることに関しては否定しないんです。

自己満足でもいいじゃん。

って思っているんです。

以前とあるブログで

何かしたときに(確か何かよいこと)

相手の為じゃなくて自己満足じゃなないの?

と批判されたと書いてあって、

私がコメント書いたことがあった。

仮にそれが自己満足でも、いいじゃんって。

学生時代、海外援助に関わっている人の講演を聴きました。

その方曰く、人間は弱い動物だ。

助け合うこと、助けてあげたいと思うことは

本能なのではないか。

そうでなければ人間は生き残って来れなかったのではないか。

そう言っていました。

その時は「ほう、なるほど」と思っただけでした。

後になって考えてみると、

生存するためには、食べなければならなくて、

食べ物を食べると満足感を得る。

幸せな気分になる。

人間として種を残すためには

子孫を残す行為をしなければならず。

子孫を残す行為をすれば気持ちがいい。

暑すぎず寒すぎず

人間が生きてゆくのに最適な環境にいれば

心地よいと感じる。

だから、生物として弱い人間が

生き残ってゆくためには助け合わなければならず、

困難な立場にある人がいれば助けようと思ったり

人を助けたり、何かよい行為をしたりすると

何かしら満足感を得るというのは

人間が生き残るために必要な本能なのではないか

と、思っている。

だからボランティアが自己満足でもいいのですよ。

自己満足がどうして批判されてしまうのか。

それが、自分勝手だったり

自己中心だったり

自分だけ満足したり

他の人の迷惑になるといけないだけで。

2013年01月26日

ボランティアを目的にしてしまうと、そこに留まってしまうのかなぁ

前回のブログでは

途上国と呼ばれる国に物を送る話を書きました。

これまでも地元の新聞などで紹介されている活動で

それってどうなの?って思うことが何度か有りました。

学校での活動です。

どうしてこうなってしまうのか

色々原因は有ると思います。

そのうちの一つに「ボランティアをしたい」

という事が有るのではないかと

思うようになりました。

私は「ボランティアをしたい」と思ったことがありません。

少なくとも記憶の中にはありません。

(物忘れがひどいからかな(笑))

一般的にボランティアとされていることや

ボランティアと名付けられた事はしたことがあるんです。

自分が何かしたい、してあげたい、関わりたい、

など目的があって、

今の状況で自分として何ができるか、

どのような形で参加できるか、どこまできるか考えて、

その結果としてボランティアと呼ばれる形態であったり、

ボランティアと名付けられている活動だったりするいただけなのです。

まぁ、こんな事はどうでもよいと考えていました。

でも、最近結構考えるべき内容なのかも

って思うようになりました。

新聞とかインターネットを見ていると

学校に「ボランティア部」とか

「ボランティア委員会」とかあるみたい。

これって、ボランティアを目的とした集まりなのでしょうか。

ボランティアという行動をすることが目的なのでしょうか。

ボランティアをして自分自身に何かした満足を得ることが目的なのでしょうか。

私はよいことをして自己満足を得ることに関しては

あまり否定的ではないのです。

よいと思っているのです。

ただ、行動が目的になってしまって

本来の目的がぼやけてしまう可能性が有るのではないか。

そんなケースが有るのではないかと思うようになりました。

私たちの目的は何なのか

何のために行っているのか

していることは目的を達成できるのか。

継続的に続けるのであれば

常にそれを問いかけながら行っているのか。

どこかの地域である物が足りないとする。

物資を送ろうと考えるのは自然な話。

そして活動します。

でも考えながら行動を続けてゆけば

様々な疑問が出てくると思います。

物を送る活動を続けていってよいのだろうか。

物をただで配ることで現地の経済活動はどうなるのか

お金を送り現地購入すれば、

現地で経済が動き出すのではないか。

いや、簡単には動かないぞ...などなど。

途上国に靴を送ろう

もちろんまだ使用できる靴を送る。

私たちは靴を履きつぶす前に新しい靴を買う。

そして古い靴を送る。

なるべく買い換えたほうがたくさん送れるし

日本の経済も回る。

でも、まだ履ける中古の靴は途上国に送って

日本では新しい靴に買い換える。

これを盛んにする。

こんな消費行動でよいのだろうかと考える。

ペットボトルのキャップを集める。

リサイクルできるから環境によい。

でもリサイクルにもエネルギーは使われるから

捨てられるキャップは少ない方がよい。

でも、たくさん集めるとワクチンが買えて

必要な事も達の命が助かる。

でも目的を整理すれば、

環境のためには排出されるキャップは少ない方がよい。

少しでも多くの命を救いたいのなら

キャップ集めるより、ペットボトル製品を買うのを我慢して、

そのお金を送った方が命はより多く救える。

エコキャップ運動とはどうあるべきか、

たくさん集めることはよいことなのか。

途上国に使った紙でノートを作っておくる。

自分たちが使った物をおくる。

確かにもらった人は喜んでくれるかも。

送る側ともらう側の関係を考える。

こちらは新しい物を買って使い、

まだ使えるのに相手におくる。

もらう側は相手が使わなくなった

使いかけや、再生品をもらう。

そのような関係でよいのか考える。

南北問題は途上国を発展させるだけが問題ではない

先進国と途上国との関係はどうなっているのか

私たちの暮らしとどのように関係しているのか

などなど、考えることはたくさんある。

もし学校で教育の一環としておこなれてるので有るのなら

最初に始まった行動から

何を築き、何を知って、何を目指すのか

子どもたちをどのように導いているのだろう。

きっかけはいろいろあって

行動に起こすことは素晴らしいことだ。

それは素直に凄いと思う。

でもね、その気持ちを大切にしたまま、

更にもう一歩進んで見たらどうだろう。

インターネットを見ていると

自分たちのしている活動に疑問を持って

調べて、考えて、活動が変化していく所もある。

受賞論文【優秀賞】「エコキャップ「運動」をやめた我がクラス」

http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/guide_univ/e10_03_09_04_j.html

継続してゆくことは大事

でも変化してゆくことも大事。

「何かボランティア活動をしよう」と考えることが

出発点でもかまわない。

活動を進めていて、活動自体で満足せずに

本当にこの活動は意味があることなのだろうか

ひょっとして相手に役に立っていないかも

迷惑になっているのかも。

目の前では役に立っていても、

もう少し広い視点でみたらどうなのだろうか。

そんなこんな考えて

今やっていることが正しければそれでよし。

もし間違っていても変えてゆけばよいのだ。

いけないのはそこに留まってしまうことなのではないだろうか。

途上国と呼ばれる国に物を送る話を書きました。

これまでも地元の新聞などで紹介されている活動で

それってどうなの?って思うことが何度か有りました。

学校での活動です。

どうしてこうなってしまうのか

色々原因は有ると思います。

そのうちの一つに「ボランティアをしたい」

という事が有るのではないかと

思うようになりました。

私は「ボランティアをしたい」と思ったことがありません。

少なくとも記憶の中にはありません。

(物忘れがひどいからかな(笑))

一般的にボランティアとされていることや

ボランティアと名付けられた事はしたことがあるんです。

自分が何かしたい、してあげたい、関わりたい、

など目的があって、

今の状況で自分として何ができるか、

どのような形で参加できるか、どこまできるか考えて、

その結果としてボランティアと呼ばれる形態であったり、

ボランティアと名付けられている活動だったりするいただけなのです。

まぁ、こんな事はどうでもよいと考えていました。

でも、最近結構考えるべき内容なのかも

って思うようになりました。

新聞とかインターネットを見ていると

学校に「ボランティア部」とか

「ボランティア委員会」とかあるみたい。

これって、ボランティアを目的とした集まりなのでしょうか。

ボランティアという行動をすることが目的なのでしょうか。

ボランティアをして自分自身に何かした満足を得ることが目的なのでしょうか。

私はよいことをして自己満足を得ることに関しては

あまり否定的ではないのです。

よいと思っているのです。

ただ、行動が目的になってしまって

本来の目的がぼやけてしまう可能性が有るのではないか。

そんなケースが有るのではないかと思うようになりました。

私たちの目的は何なのか

何のために行っているのか

していることは目的を達成できるのか。

継続的に続けるのであれば

常にそれを問いかけながら行っているのか。

どこかの地域である物が足りないとする。

物資を送ろうと考えるのは自然な話。

そして活動します。

でも考えながら行動を続けてゆけば

様々な疑問が出てくると思います。

物を送る活動を続けていってよいのだろうか。

物をただで配ることで現地の経済活動はどうなるのか

お金を送り現地購入すれば、

現地で経済が動き出すのではないか。

いや、簡単には動かないぞ...などなど。

途上国に靴を送ろう

もちろんまだ使用できる靴を送る。

私たちは靴を履きつぶす前に新しい靴を買う。

そして古い靴を送る。

なるべく買い換えたほうがたくさん送れるし

日本の経済も回る。

でも、まだ履ける中古の靴は途上国に送って

日本では新しい靴に買い換える。

これを盛んにする。

こんな消費行動でよいのだろうかと考える。

ペットボトルのキャップを集める。

リサイクルできるから環境によい。

でもリサイクルにもエネルギーは使われるから

捨てられるキャップは少ない方がよい。

でも、たくさん集めるとワクチンが買えて

必要な事も達の命が助かる。

でも目的を整理すれば、

環境のためには排出されるキャップは少ない方がよい。

少しでも多くの命を救いたいのなら

キャップ集めるより、ペットボトル製品を買うのを我慢して、

そのお金を送った方が命はより多く救える。

エコキャップ運動とはどうあるべきか、

たくさん集めることはよいことなのか。

途上国に使った紙でノートを作っておくる。

自分たちが使った物をおくる。

確かにもらった人は喜んでくれるかも。

送る側ともらう側の関係を考える。

こちらは新しい物を買って使い、

まだ使えるのに相手におくる。

もらう側は相手が使わなくなった

使いかけや、再生品をもらう。

そのような関係でよいのか考える。

南北問題は途上国を発展させるだけが問題ではない

先進国と途上国との関係はどうなっているのか

私たちの暮らしとどのように関係しているのか

などなど、考えることはたくさんある。

もし学校で教育の一環としておこなれてるので有るのなら

最初に始まった行動から

何を築き、何を知って、何を目指すのか

子どもたちをどのように導いているのだろう。

きっかけはいろいろあって

行動に起こすことは素晴らしいことだ。

それは素直に凄いと思う。

でもね、その気持ちを大切にしたまま、

更にもう一歩進んで見たらどうだろう。

インターネットを見ていると

自分たちのしている活動に疑問を持って

調べて、考えて、活動が変化していく所もある。

受賞論文【優秀賞】「エコキャップ「運動」をやめた我がクラス」

http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/guide_univ/e10_03_09_04_j.html

継続してゆくことは大事

でも変化してゆくことも大事。

「何かボランティア活動をしよう」と考えることが

出発点でもかまわない。

活動を進めていて、活動自体で満足せずに

本当にこの活動は意味があることなのだろうか

ひょっとして相手に役に立っていないかも

迷惑になっているのかも。

目の前では役に立っていても、

もう少し広い視点でみたらどうなのだろうか。

そんなこんな考えて

今やっていることが正しければそれでよし。

もし間違っていても変えてゆけばよいのだ。

いけないのはそこに留まってしまうことなのではないだろうか。

2013年01月25日

またまた 途上国に物を送る話。

今日もブログをだらだら書くよ。

今日地元の新聞を見たら、地元の高校生がカンボジアにノートを送ったという。これから書くことは新聞に書かれている事を元に書きます。普段は何もしていない私がちょっと感じたことを書きます。

ああ、お叱り受けるかなぁ(^_^;)。

やっている子たちは純粋に喜んでもらおうとして行っているのだろ思う。変な気持ちは無いと思う。ホントにそう思う。だけど書きます。

途上国と呼ばれる国に物を送ることについてはこれまでも何度か書いてきました。

「いわゆる「途上国」と言われる国に靴を送る話」

http://karei.naganoblog.jp/e337735.html

「また、アフリカに服を送る話。 サイトのリンクメモも兼ねて。」

http://karei.naganoblog.jp/e580541.html

やっぱり、途上国に物を送る話を聞くと考えちゃうんです。

今回は使用済みの紙の裏紙を表に出して二つ折りにして、30枚とじ合わせてノートを作ったそうです。で、ふと思ったんです「自分たちで使わないの?」って。 個人的な感覚として、靴でも服でもそうなんですけれど自分たちが使わなくなったもの送るって違和感あるんです。

服や靴はサイズが合わなくなって使用できなくなったって事はあるのでしょうけれど、ノートはまだ使えると思うのです。

この新聞の記事について知人に話をしたら

「ばかにしてるんじゃないの?」

って言ってました。

うまい書き方ができなくて申し訳ないのですが

何か相手を見下しているみたいな感じがするのです。

私たちは新しいノートを使うけれど、貴方たちは物がないから一度使った紙で作ったノートでいい。私たちは使いたくないけど......

何度も書くけれど

この運動をしている人たちは純粋な気持ちでしているのだと思う。そう思うのですが周囲の先生や大人の人たちはこのことについて指摘する人たちはいないのだろうか。

この手の話でよく言われることは

「これを考えるきっかけにすればいい...」

学校であるならば、教育の一環であるのなら、

先生はちゃんと考える指導しているのだろうか。

各個人の感性に任せたきりで

後は個人で考えて下さい....なのだろうか。

もちろん完璧なんてあり得ません。

援助活動って失敗の連続なのだと思う

でもそこでみんな考えながら前に進んできたのと思う。

このノートの運動は2004年から行われて来たらしいけど、

途中で検証は行われて来たのだろうか。

相手が喜んでくれるのだからよいとしているのだろうか。

ああ、又だらだらになっちゃった。

まとめると....

自分が使わなくなった物や使い古した物を(まだ使えるのに、日本国内でもリユースできるのに)海外の貧しい人たちに送ることに違和感を感じる。(見下しているようなイメージ)

作ったノートを自分で使って、新しく買ったつもりで募金するか、学校内で売って売り上げを募金して送れば、現地のお店でノートを買って渡すことができて、お金が現地でまわる。 現地で物を作ったり売ったりして生活している人もいるだろうにどうして物を送るのか。

もう何年も続けているのに、途中で何か意見はなかったのか、学校として教育として指導や助言は無かったのか。有ったけどこのままがいいと言う結論になったのか。

まぁ、私の思っていることが正しいかわかりません。

実際に関わってみないとわからないことも有るのかもしれません。実際に関わるとこのやり方が、現状では最善の行動なのかもしれません。

今回は使用した紙の裏紙を使ったノートでしたが、

ほかにも自分たちが使った靴を送るとか、エコキャップとか

私の感性からは違和感が有りすぎるんですよねぇ。

私は自分でもひねくれていると思っているので

一般の皆さんはどう考えるのか知りたいですね。

今日地元の新聞を見たら、地元の高校生がカンボジアにノートを送ったという。これから書くことは新聞に書かれている事を元に書きます。普段は何もしていない私がちょっと感じたことを書きます。

ああ、お叱り受けるかなぁ(^_^;)。

やっている子たちは純粋に喜んでもらおうとして行っているのだろ思う。変な気持ちは無いと思う。ホントにそう思う。だけど書きます。

途上国と呼ばれる国に物を送ることについてはこれまでも何度か書いてきました。

「いわゆる「途上国」と言われる国に靴を送る話」

http://karei.naganoblog.jp/e337735.html

「また、アフリカに服を送る話。 サイトのリンクメモも兼ねて。」

http://karei.naganoblog.jp/e580541.html

やっぱり、途上国に物を送る話を聞くと考えちゃうんです。

今回は使用済みの紙の裏紙を表に出して二つ折りにして、30枚とじ合わせてノートを作ったそうです。で、ふと思ったんです「自分たちで使わないの?」って。 個人的な感覚として、靴でも服でもそうなんですけれど自分たちが使わなくなったもの送るって違和感あるんです。

服や靴はサイズが合わなくなって使用できなくなったって事はあるのでしょうけれど、ノートはまだ使えると思うのです。

この新聞の記事について知人に話をしたら

「ばかにしてるんじゃないの?」

って言ってました。

うまい書き方ができなくて申し訳ないのですが

何か相手を見下しているみたいな感じがするのです。

私たちは新しいノートを使うけれど、貴方たちは物がないから一度使った紙で作ったノートでいい。私たちは使いたくないけど......

何度も書くけれど

この運動をしている人たちは純粋な気持ちでしているのだと思う。そう思うのですが周囲の先生や大人の人たちはこのことについて指摘する人たちはいないのだろうか。

この手の話でよく言われることは

「これを考えるきっかけにすればいい...」

学校であるならば、教育の一環であるのなら、

先生はちゃんと考える指導しているのだろうか。

各個人の感性に任せたきりで

後は個人で考えて下さい....なのだろうか。

もちろん完璧なんてあり得ません。

援助活動って失敗の連続なのだと思う

でもそこでみんな考えながら前に進んできたのと思う。

このノートの運動は2004年から行われて来たらしいけど、

途中で検証は行われて来たのだろうか。

相手が喜んでくれるのだからよいとしているのだろうか。

ああ、又だらだらになっちゃった。

まとめると....

自分が使わなくなった物や使い古した物を(まだ使えるのに、日本国内でもリユースできるのに)海外の貧しい人たちに送ることに違和感を感じる。(見下しているようなイメージ)

作ったノートを自分で使って、新しく買ったつもりで募金するか、学校内で売って売り上げを募金して送れば、現地のお店でノートを買って渡すことができて、お金が現地でまわる。 現地で物を作ったり売ったりして生活している人もいるだろうにどうして物を送るのか。

もう何年も続けているのに、途中で何か意見はなかったのか、学校として教育として指導や助言は無かったのか。有ったけどこのままがいいと言う結論になったのか。

まぁ、私の思っていることが正しいかわかりません。

実際に関わってみないとわからないことも有るのかもしれません。実際に関わるとこのやり方が、現状では最善の行動なのかもしれません。

今回は使用した紙の裏紙を使ったノートでしたが、

ほかにも自分たちが使った靴を送るとか、エコキャップとか

私の感性からは違和感が有りすぎるんですよねぇ。

私は自分でもひねくれていると思っているので

一般の皆さんはどう考えるのか知りたいですね。

2011年10月16日

スローガンになっちゃうとね.....

「もったいない」

なんかそんな運動ありますよね。

最近では「絆」かな。

別に言葉としては嫌いじゃないけれど

そこら中で使われたり

スローガンみたいになっちゃうと

いやになっちゃうんだよね。

ほんと いやになっちゃうの俺は。

ああ、やっぱりひねくれ者(笑)

「もったいない」

日本にしかない言葉...

なんて書いてあるところもあったけど

外国の言葉でもそんな意味の言葉はあるのであります。

での、言葉ってそんなに単純ではないと思うので

日本語のもったいないの語源とか込められた思想とか

まぁ、そんなところが

ワンガリ・マータイさんが気に入ったのかもしれません。

ごく普通の生活の中で、親とかに

「もったいない」といわれて

物の大切さや「もったいない」という言葉を

感じて覚えてゆくのは大切なことだし、

自然に会話の中に出てくるようになるのはよいのだけれども、

スローガンとか運動になってしまうと

追い込まれたみたいで

凄く堅苦しい言葉になってしまうのだ。

窮屈になってしまふ。

あと「絆」

あちこちで見つけて

預金の名前までに「絆」

ここまで使われると

うぉぉぉぉぉ! と

絆をはね飛ばしたくなる。

自然に出てきた気持ちとか

他の人との関わりとかで生まれた気持ちを

言葉で表すと「絆」になるのだと思うけど

これだけあちこちで見るとなぁ....

でも全部いやなわけじゃなくて

活動を見ていて「絆」が生まれているなぁとか

広がっているなぁって感じる時もあるので

そんなのはいやな感じはしないんだけれど....

ひねくれ者の

自分では何もしないのに、文句ばっかり言っている。

ブラックかれい♂が増殖中(笑)

そうそう、もったいないと言えば

上に書いたこととは違うんだけれど

途上国と言われている国で

日本人だけで文集を作りました。

いろいろ調べたり考えたんだけど

原稿をもらって、自分たちでコピーして

業者に製本を頼むことにしました。

そして、とある原稿が来たのですが

その、「もったいない」について書かれていたのです

その時は「もったいない」は現地を使っていて

その途上国では物を大切につかっている

日本人は物を大切に使うことを忘れてきているのでは。

そんな内容でした。

そして、原稿も何か印刷された紙の

裏の白紙の部分に書かれておりました。

ちゃんともったいないを実践しています。

がしかし、原稿の紙は薄いコピー用紙。

コピーしたら、裏の印刷が透けて写ってしまうのであります(笑)

「物を無駄に使わないようにしよう」という原稿なのに

濃さを調節したり、消えない部分は白く塗って消したり、

結局、手間や修正液も使った上に数枚の紙が無駄に。

あー、もったいない。

他人に渡す原稿ぐらい新しい紙使おうよ。

再利用紙使うとき、新しい紙使うとき

ちゃんと使い分けようよ。

目先の事に目を奪われていると

大きな無駄をしてしまうよ。

そう言えば会社にもいるなぁ

会社の経費節減に「コピーに裏紙使いましょう」と言われて

何でも裏が見つかって

取引先に見せるかもしれない用紙に裏紙つかって、

あまり社外に見せたくないよう事も

印刷されている紙の裏にコピーしてたりして

「こんな紙見せられるか!」って事になって、

コピー取り直した事がありました。

その人は当時60才手前の管理職でありましたな。

ふう、休日出勤途中の

ガス抜き投稿でございました(^_^;)

なんかそんな運動ありますよね。

最近では「絆」かな。

別に言葉としては嫌いじゃないけれど

そこら中で使われたり

スローガンみたいになっちゃうと

いやになっちゃうんだよね。

ほんと いやになっちゃうの俺は。

ああ、やっぱりひねくれ者(笑)

「もったいない」

日本にしかない言葉...

なんて書いてあるところもあったけど

外国の言葉でもそんな意味の言葉はあるのであります。

での、言葉ってそんなに単純ではないと思うので

日本語のもったいないの語源とか込められた思想とか

まぁ、そんなところが

ワンガリ・マータイさんが気に入ったのかもしれません。

ごく普通の生活の中で、親とかに

「もったいない」といわれて

物の大切さや「もったいない」という言葉を

感じて覚えてゆくのは大切なことだし、

自然に会話の中に出てくるようになるのはよいのだけれども、

スローガンとか運動になってしまうと

追い込まれたみたいで

凄く堅苦しい言葉になってしまうのだ。

窮屈になってしまふ。

あと「絆」

あちこちで見つけて

預金の名前までに「絆」

ここまで使われると

うぉぉぉぉぉ! と

絆をはね飛ばしたくなる。

自然に出てきた気持ちとか

他の人との関わりとかで生まれた気持ちを

言葉で表すと「絆」になるのだと思うけど

これだけあちこちで見るとなぁ....

でも全部いやなわけじゃなくて

活動を見ていて「絆」が生まれているなぁとか

広がっているなぁって感じる時もあるので

そんなのはいやな感じはしないんだけれど....

ひねくれ者の

自分では何もしないのに、文句ばっかり言っている。

ブラックかれい♂が増殖中(笑)

そうそう、もったいないと言えば

上に書いたこととは違うんだけれど

途上国と言われている国で

日本人だけで文集を作りました。

いろいろ調べたり考えたんだけど

原稿をもらって、自分たちでコピーして

業者に製本を頼むことにしました。

そして、とある原稿が来たのですが

その、「もったいない」について書かれていたのです

その時は「もったいない」は現地を使っていて

その途上国では物を大切につかっている

日本人は物を大切に使うことを忘れてきているのでは。

そんな内容でした。

そして、原稿も何か印刷された紙の

裏の白紙の部分に書かれておりました。

ちゃんともったいないを実践しています。

がしかし、原稿の紙は薄いコピー用紙。

コピーしたら、裏の印刷が透けて写ってしまうのであります(笑)

「物を無駄に使わないようにしよう」という原稿なのに

濃さを調節したり、消えない部分は白く塗って消したり、

結局、手間や修正液も使った上に数枚の紙が無駄に。

あー、もったいない。

他人に渡す原稿ぐらい新しい紙使おうよ。

再利用紙使うとき、新しい紙使うとき

ちゃんと使い分けようよ。

目先の事に目を奪われていると

大きな無駄をしてしまうよ。

そう言えば会社にもいるなぁ

会社の経費節減に「コピーに裏紙使いましょう」と言われて

何でも裏が見つかって

取引先に見せるかもしれない用紙に裏紙つかって、

あまり社外に見せたくないよう事も

印刷されている紙の裏にコピーしてたりして

「こんな紙見せられるか!」って事になって、

コピー取り直した事がありました。

その人は当時60才手前の管理職でありましたな。

ふう、休日出勤途中の

ガス抜き投稿でございました(^_^;)

2011年09月26日

新しいサイト作成中だけど公開中...後悔中になるかも..

一昨日から新しいサイトを作り始めています。

新しいと言っても、これまで他のサイトで作っていたリンク集を

独立させて新しいサイトにしたに過ぎません。

フルーツカクテルの時と一緒です。

2年前スリランカに行く時に情報収集のために

いろんなサイトを検索して見ていました。

その時に集めたブログが発端です。

RSSリーダーみたいなものに登録しておけば

更新されたときにわかるのですけれど、

私の場合、

自分の家のデスクトップPC

出先でのノートパソコン

会社に置いてあるパソコン

など複数のPCで見る機会があるので

ウェブサイトにしてしまえば

どこでも見られるし、登録できる

ということで作り始めました。

そして最近

思いつきで独立させようと

作って見たのでございます。

新しいサイトは

スリランカ関係ブログリンクサイト

「わたらっぱん Watalappan」

http://lanka.kareido.com/

「わたらっぱん」とは

スリランカのスイーツ。

どうしてこの名前にしたかといいますと...

思いつきです(笑)

まだまだ作りかけです。

デザインも作家さんの許可申請中です。

コンテンツもリンクだけです。

あとは。。。

気分次第で追加予定です。

カレー好きブログリンクも追加しようか知らん。

スリランカレストランの書き込みがあったら

抽出してみるとか...でも手動でしか出来ない....

やっぱしばらくはリンクサイトだけになりそうです。

またもや他人の書いたブログ頼みのサイト。

他力本願寺住職ですから(笑)

これまでは

ほぼ自分だけしか見ていないので

勝手にリンクしていましたが、

苦情来るかなぁ。

基本的にリンクは自由なんですけれどね。

それでも文句を言う人は出てくるから(苦笑)

苦情がでたら、リンク外します~。

新しいと言っても、これまで他のサイトで作っていたリンク集を

独立させて新しいサイトにしたに過ぎません。

フルーツカクテルの時と一緒です。

2年前スリランカに行く時に情報収集のために

いろんなサイトを検索して見ていました。

その時に集めたブログが発端です。

RSSリーダーみたいなものに登録しておけば

更新されたときにわかるのですけれど、

私の場合、

自分の家のデスクトップPC

出先でのノートパソコン

会社に置いてあるパソコン

など複数のPCで見る機会があるので

ウェブサイトにしてしまえば

どこでも見られるし、登録できる

ということで作り始めました。

そして最近

思いつきで独立させようと

作って見たのでございます。

新しいサイトは

スリランカ関係ブログリンクサイト

「わたらっぱん Watalappan」

http://lanka.kareido.com/

「わたらっぱん」とは

スリランカのスイーツ。

どうしてこの名前にしたかといいますと...

思いつきです(笑)

まだまだ作りかけです。

デザインも作家さんの許可申請中です。

コンテンツもリンクだけです。

あとは。。。

気分次第で追加予定です。

カレー好きブログリンクも追加しようか知らん。

スリランカレストランの書き込みがあったら

抽出してみるとか...でも手動でしか出来ない....

やっぱしばらくはリンクサイトだけになりそうです。

またもや他人の書いたブログ頼みのサイト。

他力本願寺住職ですから(笑)

これまでは

ほぼ自分だけしか見ていないので

勝手にリンクしていましたが、

苦情来るかなぁ。

基本的にリンクは自由なんですけれどね。

それでも文句を言う人は出てくるから(苦笑)

苦情がでたら、リンク外します~。

2011年07月20日

いやぁ、いろいろSNSがあるとわかんねぇや。

先日、みくしーの地元関係のコミュに上がっていた質問に対して

自分のブログのリンク張ったら

アクセス数が跳ね上がってびっくらこいたかれい♂でございます。

まぁ、跳ね上がったといっても

通常のアクセスがすくないので

200ほど増えてもびっくらしてしまいます。

Mixiにアクセスしている人も

ぼちぼちいるんだなぁ、って感じです

最近はツイッターやらフェイスブックをしているわたくしではございますが。

今度はgoogleでSNSのサービスを始めたそうです。

こんなにいろいろサービスが出てきたら

こりゃまぁ大変ですわ。

追っかけているだけで疲れてしまふ。

どんどんでてくるサービスを追っかけて行くのも

一つの道ではあります。

どんどん突っ走って

ビジネスに結びつけて行くのも

一つのやり方でございます。

しかし、

地域限定サイト、

飯田下伊那のブログリンクサイトの主催者としては

なかなかついて行けないものがあるのでございます。

各地のブログをリンクして結びつけていこうとしているわけですが

村部には高齢者も多く(そんな人たちがたくさんの情報持ってたりするわけですが)

インターネットによる情報発信などなかなかできるものではありません。

携帯メールなどで友だちとやりとりしたり

仲間同士の繋がりをインターネット上でやりとりしていても

地域として情報を共有しようとか

情報を集めようとか、広げようとか、

そんな場を作ろうと思っている人も少ないと思っております。

そのような中で

どんどん増えてゆくインターネットサービス。

多様化すればしてゆくほど

先端がどんどん進んで行くほど

細くなって行きそうな感じが。

三国志演義とか見ていて、

進軍している先頭が

勝ち戦にのってどんどん進み

後ろの軍が追いつかず

行軍の線が細くなる感じ。

こんな時、さらに進むと分断され

最悪細いところを攻められて

負けてしまうのでございます。

あっ、関係ない話でございました。

どんどん先端を走っているのは

ビジネス系のイメージがあるのだけれど

どうなんでしょう。

コミュニティーサイト、ブログ、ツイッター、フェイスブック、Google+などなど

それぞれ利点があるわけで、

それをどのように組み合わせてゆけばよいのでしょうか。

地域の情報をもっとみんなで共有出来るためにはどうすればよいのでしょうか。

共有できれば...

何か思うことがあっても一人きりでは小さな力だし、形にならなくても

ひょっとしたら同じ志を持った人とつながれるかもしれません。

何か困って小さな声を上げたときに

大きな声に広がるかもしれない。

みんなで助け合えば、ちょっとの力で大きな助けになるかも。

各個人でいろんな問題を考えたり、調べたりできない。でも、

それぞれのグループで、それぞれの活動をしていても

何かつながっていれば いろんな情報を得たり

その時々に応じて助け合うこともできる...かもしれません。

同じ地域内だから、

インターネットだけでつながるのではなく、

会うときには会って、

会えないときや単なる連絡はインターネットで、

多人数での情報共有はインターネットを使用して

また実際に会って交流する。

たくさんの人が集まれば、

少しずつの協力で大きな力になれる。

たくさんの人が集まれば、

みんなが同じことに興味を持たなくても

同じことに興味を持ったそれなりの人数を

集めることが出来るのではないか。

まとまりも無く書いてしまいましたが、

もともとコミュニティー志向の私としては

ずっと前からそんなことを考えていたりするのです。

でも、そうなればいいなぁと思うだけです。

ずくだして、そこまでがんばろうとは思っていません。

めんどうだから。

さて さて、 インターネットの普及にによって

テレビ、新聞等のマスコミではながさない情報が

手に入るようになりました。

でもインターネットを利用している人ばかりではない。

ここ飯田下伊那では、

積極的に情報を発信しようとする人

フェイスブックやツイッターをしている人

ブログを利用している人

は少ないと思います。

そんな田舎の山の中で地域活性化のために

みんながよりハッピーに楽しく暮らせるためには

インターネットをどのように活用してゆけばよいだろうか......

などと思う状況の中で

どんどんでてくる、インターネットコミュニティーサービス。

進んでいく方はどんどん進み

トレンドは移り変わってゆく.....

私のように対応できない人はどんどん遅れてゆき

ついて行く方は、追っかけてゆくための時間をとられ、

どんどん多様化して自分の立ち位置も全体もみえなくなる。

私のように、高速でばしばし処理して行く能力がない人は

こんなにたくさんSNSが有ると困ってしまうのだ。

使い方も、どのように役立てるかも。

もう いろいろSNSがあるとわかんねぇや。

ふう、やっと題名にもどった(笑)

自分のブログのリンク張ったら

アクセス数が跳ね上がってびっくらこいたかれい♂でございます。

まぁ、跳ね上がったといっても

通常のアクセスがすくないので

200ほど増えてもびっくらしてしまいます。

Mixiにアクセスしている人も

ぼちぼちいるんだなぁ、って感じです

最近はツイッターやらフェイスブックをしているわたくしではございますが。

今度はgoogleでSNSのサービスを始めたそうです。

こんなにいろいろサービスが出てきたら

こりゃまぁ大変ですわ。

追っかけているだけで疲れてしまふ。

どんどんでてくるサービスを追っかけて行くのも

一つの道ではあります。

どんどん突っ走って

ビジネスに結びつけて行くのも

一つのやり方でございます。

しかし、

地域限定サイト、

飯田下伊那のブログリンクサイトの主催者としては

なかなかついて行けないものがあるのでございます。

各地のブログをリンクして結びつけていこうとしているわけですが

村部には高齢者も多く(そんな人たちがたくさんの情報持ってたりするわけですが)

インターネットによる情報発信などなかなかできるものではありません。

携帯メールなどで友だちとやりとりしたり

仲間同士の繋がりをインターネット上でやりとりしていても

地域として情報を共有しようとか

情報を集めようとか、広げようとか、

そんな場を作ろうと思っている人も少ないと思っております。

そのような中で

どんどん増えてゆくインターネットサービス。

多様化すればしてゆくほど

先端がどんどん進んで行くほど

細くなって行きそうな感じが。

三国志演義とか見ていて、

進軍している先頭が

勝ち戦にのってどんどん進み

後ろの軍が追いつかず

行軍の線が細くなる感じ。

こんな時、さらに進むと分断され

最悪細いところを攻められて

負けてしまうのでございます。

あっ、関係ない話でございました。

どんどん先端を走っているのは

ビジネス系のイメージがあるのだけれど

どうなんでしょう。

コミュニティーサイト、ブログ、ツイッター、フェイスブック、Google+などなど

それぞれ利点があるわけで、

それをどのように組み合わせてゆけばよいのでしょうか。

地域の情報をもっとみんなで共有出来るためにはどうすればよいのでしょうか。

共有できれば...

何か思うことがあっても一人きりでは小さな力だし、形にならなくても

ひょっとしたら同じ志を持った人とつながれるかもしれません。

何か困って小さな声を上げたときに

大きな声に広がるかもしれない。

みんなで助け合えば、ちょっとの力で大きな助けになるかも。

各個人でいろんな問題を考えたり、調べたりできない。でも、

それぞれのグループで、それぞれの活動をしていても

何かつながっていれば いろんな情報を得たり

その時々に応じて助け合うこともできる...かもしれません。

同じ地域内だから、

インターネットだけでつながるのではなく、

会うときには会って、

会えないときや単なる連絡はインターネットで、

多人数での情報共有はインターネットを使用して

また実際に会って交流する。

たくさんの人が集まれば、

少しずつの協力で大きな力になれる。

たくさんの人が集まれば、

みんなが同じことに興味を持たなくても

同じことに興味を持ったそれなりの人数を

集めることが出来るのではないか。

まとまりも無く書いてしまいましたが、

もともとコミュニティー志向の私としては

ずっと前からそんなことを考えていたりするのです。

でも、そうなればいいなぁと思うだけです。

ずくだして、そこまでがんばろうとは思っていません。

めんどうだから。

さて さて、 インターネットの普及にによって

テレビ、新聞等のマスコミではながさない情報が

手に入るようになりました。

でもインターネットを利用している人ばかりではない。

ここ飯田下伊那では、

積極的に情報を発信しようとする人

フェイスブックやツイッターをしている人

ブログを利用している人

は少ないと思います。

そんな田舎の山の中で地域活性化のために

みんながよりハッピーに楽しく暮らせるためには

インターネットをどのように活用してゆけばよいだろうか......

などと思う状況の中で

どんどんでてくる、インターネットコミュニティーサービス。

進んでいく方はどんどん進み

トレンドは移り変わってゆく.....

私のように対応できない人はどんどん遅れてゆき

ついて行く方は、追っかけてゆくための時間をとられ、

どんどん多様化して自分の立ち位置も全体もみえなくなる。

私のように、高速でばしばし処理して行く能力がない人は

こんなにたくさんSNSが有ると困ってしまうのだ。

使い方も、どのように役立てるかも。

もう いろいろSNSがあるとわかんねぇや。

ふう、やっと題名にもどった(笑)

2011年06月16日

自分がした報告の資料をとりあえずアップ。

諸事情により、派遣された時に撮影した写真や動画を

ごく一部を除きネット上で公開するのを控えておりましたが、

他人の報告ばかり聞いて自らは公開しないのもいけないと思って

報告会資料を 公開しまっす。

期待して見た人は 後悔しまっす。

まぁ、見て参考になる物では無いとは思いますが、

とりあえず形だけでもやっとこうと思って

先日行われた報告会に使用した資料を

PDFにしてダウンロード出来るようにしました。

報告会では動画と組み合わせていましたが、

資料をPDFにしてしまったので

別にダウンロード出来るようにしました。

資料は圧縮してあるので解凍してください。

サイズが大きいのでご注意を~。

動画はYoutubeにもアップしたっす。

★報告会資料(PDF)

------------------------------------------

ダウンロードページのURL:

https://sv1.drivee.jp/mailbin/?username=kareikarai&uid=N1iV6K8q5Bcvepn4BZPztq6NFuWMlJ

ファイル名:

Tohoku earthquake Report 2.zip

ファイルサイズ:

61.6MB

------------------------------------------

★動画 youtubeの方がきれいかも。

------------------------------------------

ダウンロードページのURL:

https://sv1.drivee.jp/mailbin/?username=kareikarai&uid=C07utycmmyiB7Ci54nBkNvbBSIbVU2

ファイル名:

Tohoku earthquake Movies.zip

ファイルサイズ:

49.2MB

------------------------------------------

★動画はYoutubeにもアップしてリストを作ってみました。

使い方が慣れていないので、こんなふうになっちゃいました。

http://www.youtube.com/playlist?p=PLB6C4199E9A1C814F

ごく一部を除きネット上で公開するのを控えておりましたが、

他人の報告ばかり聞いて自らは公開しないのもいけないと思って

報告会資料を 公開しまっす。

期待して見た人は 後悔しまっす。

まぁ、見て参考になる物では無いとは思いますが、

とりあえず形だけでもやっとこうと思って

先日行われた報告会に使用した資料を

PDFにしてダウンロード出来るようにしました。

報告会では動画と組み合わせていましたが、

資料をPDFにしてしまったので

別にダウンロード出来るようにしました。

資料は圧縮してあるので解凍してください。

サイズが大きいのでご注意を~。

動画はYoutubeにもアップしたっす。

★報告会資料(PDF)

------------------------------------------

ダウンロードページのURL:

https://sv1.drivee.jp/mailbin/?username=kareikarai&uid=N1iV6K8q5Bcvepn4BZPztq6NFuWMlJ

ファイル名:

Tohoku earthquake Report 2.zip

ファイルサイズ:

61.6MB

------------------------------------------

★動画 youtubeの方がきれいかも。

------------------------------------------

ダウンロードページのURL:

https://sv1.drivee.jp/mailbin/?username=kareikarai&uid=C07utycmmyiB7Ci54nBkNvbBSIbVU2

ファイル名:

Tohoku earthquake Movies.zip

ファイルサイズ:

49.2MB

------------------------------------------

★動画はYoutubeにもアップしてリストを作ってみました。

使い方が慣れていないので、こんなふうになっちゃいました。

http://www.youtube.com/playlist?p=PLB6C4199E9A1C814F

2011年06月16日

だんだんでかくなっていってしまふ.....

先日、災害支援に行ってきた人の話を聞いてきました。

http://iidashimoina.com/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000002086&caldate=2011-6-16

子どもに対する支援を続けている人です。

地元飯田でNPOいいだこどもゆめクラブを主催している人だ。

現地の状況の報告はちょっとパスして、

子どもについて。

私は今回の震災を現地で見て

そして、関西の震災での活動も思い出しながら

地元の災害対策が気になってしまうのだが、

その点に関しても聞いてみた。

もちろん、子どもの心のケアという支援をして

地元でも子どもに対する活動をしている視点からだ。

震災地では

悲惨な状況を実際に見て体験したこともたちが

心の傷を負いながらも生き抜いている場面をみてきて、

振り返って、地元で普段関わっている子どもたちを考えたとき、

困難が起こったときに、

たえて生き抜く力が弱くなってきているのではないか

と言っていました。

自然災害だけではありません。

確かに自然に接する機会は多いだろうけど

厳しい自然環境の中で生き抜く力が弱くなって来ているのではないか。

都会は凄い競争社会で、

今の子どもが大人になってリニアが開通して、

田舎とは比較にならない競争社会の東京と直結したとき、

もし、都会の人たちや会社や組織が入ってきたとき、

互角にやっていけるのかという話もでてきました。

リニアは置いておいて

これまで、災害対策に関して

ハードの面と、ソフト面について思うことがありました。

しかし今度は「人作り」。

災害に向けて、動ける人間を作るとか、

ボランティアコーディネーターを育成するとか

そんな話ではなくて、

災害にあっても生き抜いていける

人間をつくること

そんな子どもを育てていくこと。

ひと作りかぁ。

話がだんだんでかくなっていくぞ。

広がっていくなぁ。

もうわかんねぇや(笑)

しかし、震災には多数の人たちが関わっていて

いろんな立場の人たちがいます。

みな感じ方が違う。

話してくれる人が違えば

また新しい発見がある。

現地に直接いける機会があれば良いけれど

無ければ、報告会に行くといいと思います。

アンテナ張って、情報集めて、

複数の報告会に参加することをおすすめいたします。

なかには、得る物が少ないばかりか

「話をそう行く方向に持って行っていいの?」

と思ってしまう報告会もありますけれど(笑)

http://iidashimoina.com/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000002086&caldate=2011-6-16

子どもに対する支援を続けている人です。

地元飯田でNPOいいだこどもゆめクラブを主催している人だ。

現地の状況の報告はちょっとパスして、

子どもについて。

私は今回の震災を現地で見て

そして、関西の震災での活動も思い出しながら

地元の災害対策が気になってしまうのだが、

その点に関しても聞いてみた。

もちろん、子どもの心のケアという支援をして

地元でも子どもに対する活動をしている視点からだ。

震災地では

悲惨な状況を実際に見て体験したこともたちが

心の傷を負いながらも生き抜いている場面をみてきて、

振り返って、地元で普段関わっている子どもたちを考えたとき、

困難が起こったときに、

たえて生き抜く力が弱くなってきているのではないか

と言っていました。

自然災害だけではありません。

確かに自然に接する機会は多いだろうけど

厳しい自然環境の中で生き抜く力が弱くなって来ているのではないか。

都会は凄い競争社会で、

今の子どもが大人になってリニアが開通して、

田舎とは比較にならない競争社会の東京と直結したとき、

もし、都会の人たちや会社や組織が入ってきたとき、

互角にやっていけるのかという話もでてきました。

リニアは置いておいて

これまで、災害対策に関して

ハードの面と、ソフト面について思うことがありました。

しかし今度は「人作り」。

災害に向けて、動ける人間を作るとか、

ボランティアコーディネーターを育成するとか

そんな話ではなくて、

災害にあっても生き抜いていける

人間をつくること

そんな子どもを育てていくこと。

ひと作りかぁ。

話がだんだんでかくなっていくぞ。

広がっていくなぁ。

もうわかんねぇや(笑)

しかし、震災には多数の人たちが関わっていて

いろんな立場の人たちがいます。

みな感じ方が違う。

話してくれる人が違えば

また新しい発見がある。

現地に直接いける機会があれば良いけれど

無ければ、報告会に行くといいと思います。

アンテナ張って、情報集めて、

複数の報告会に参加することをおすすめいたします。

なかには、得る物が少ないばかりか

「話をそう行く方向に持って行っていいの?」

と思ってしまう報告会もありますけれど(笑)